Projet

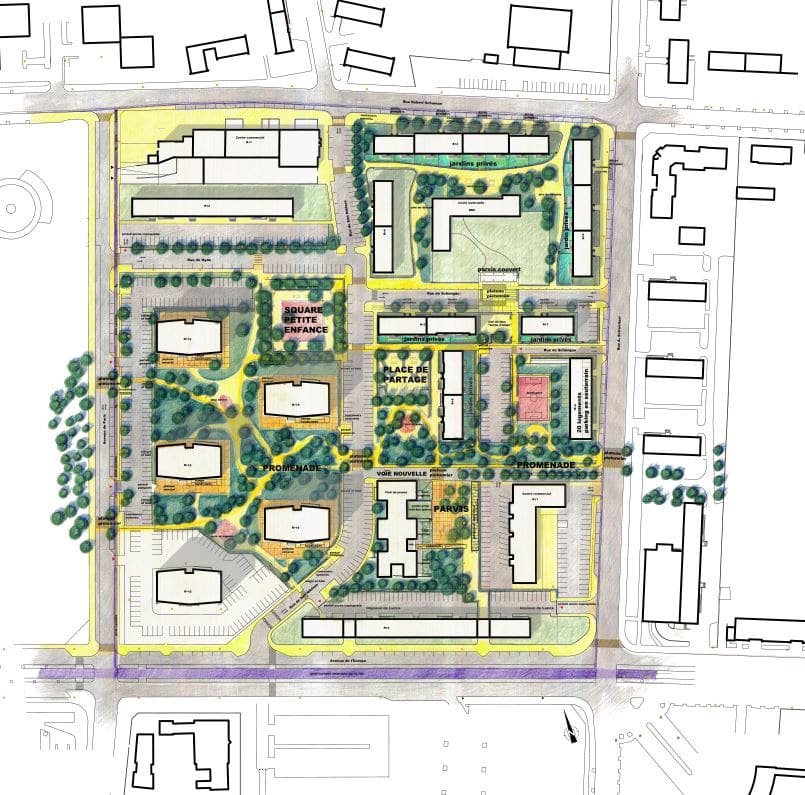

Urbanisme

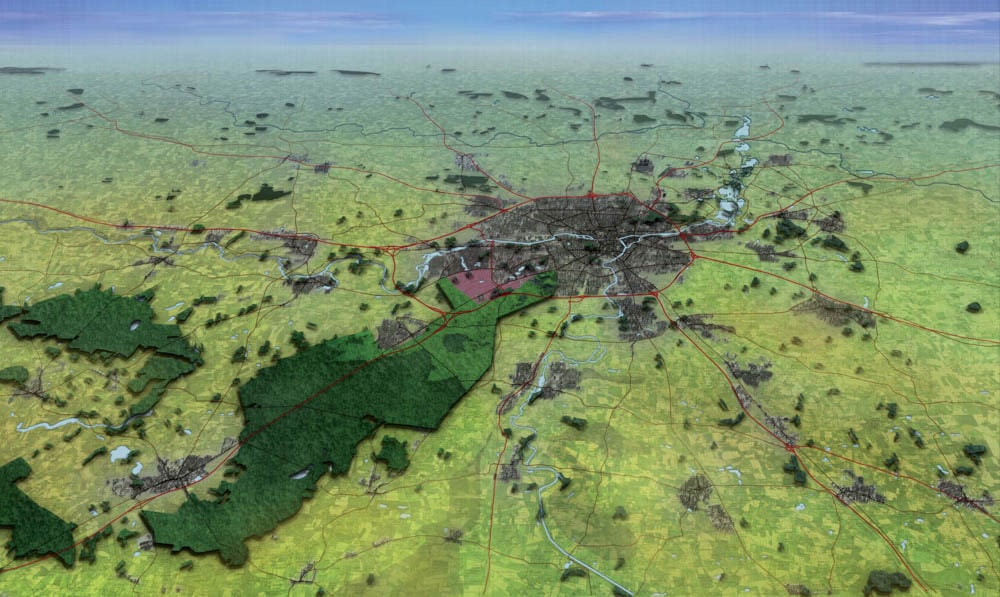

Mulhouse

Ville Nature

mou

Ville de Mulhouse

Dates

2020 - en cours

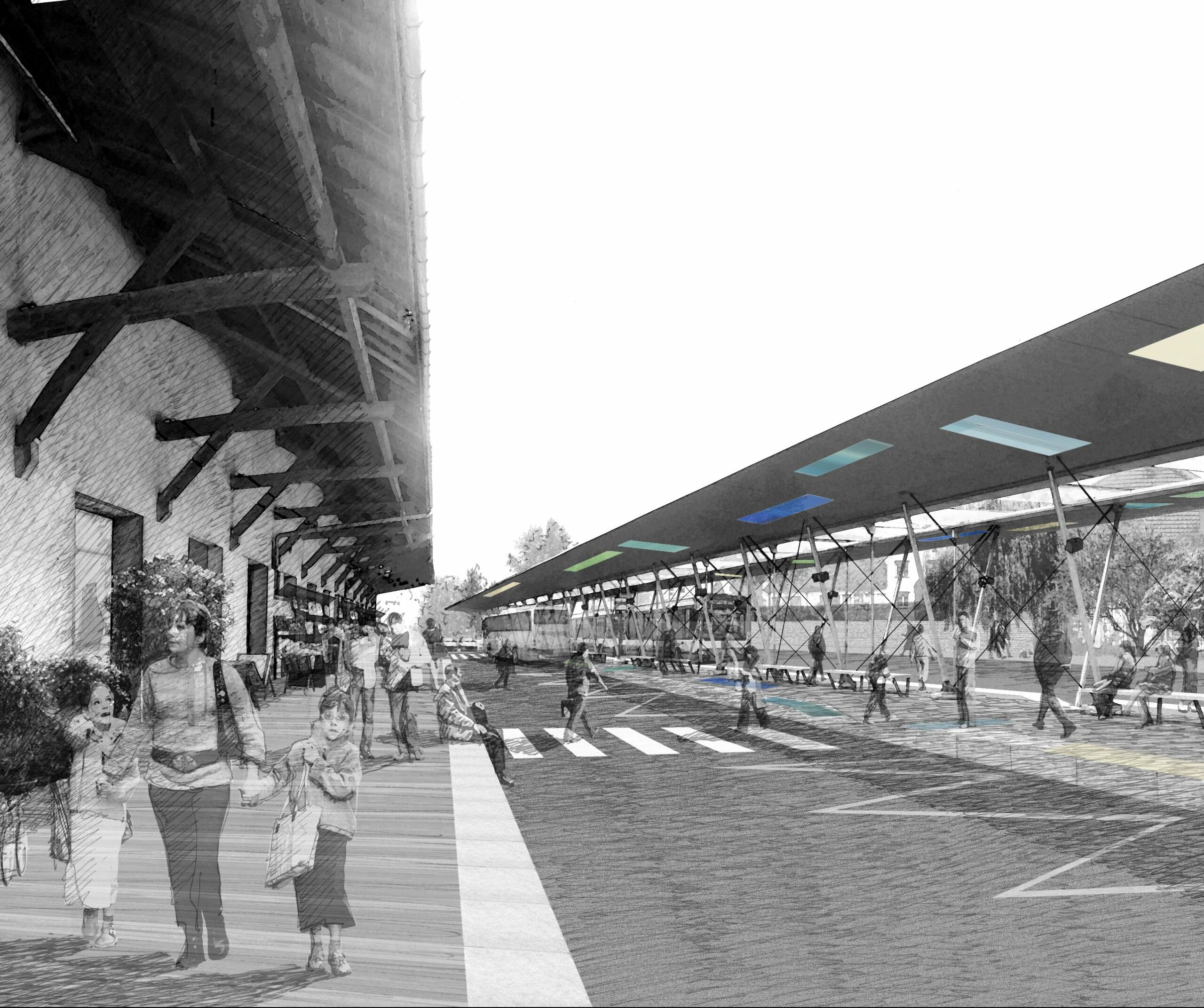

Pôles d'échanges

Strasbourg

Gare routière – Entrée ouest – Place des Halles

mou

Eurométropole de Strasbourg

Dates

2020 - 2022

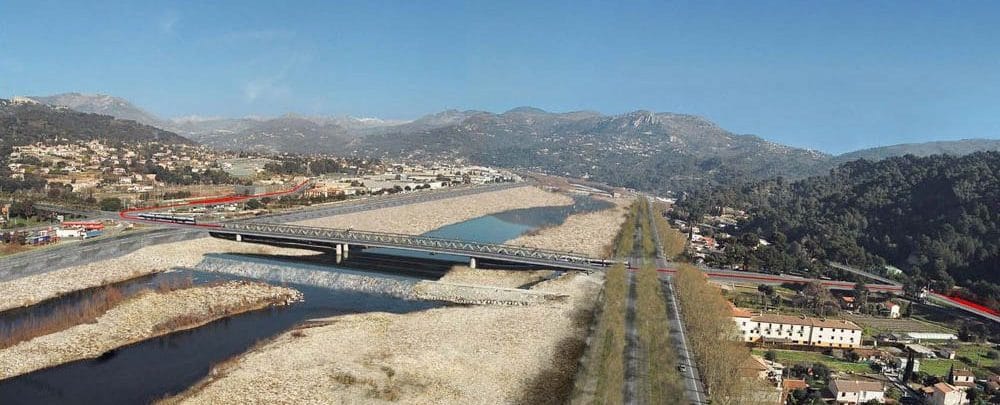

Infrastructure

Grenoble

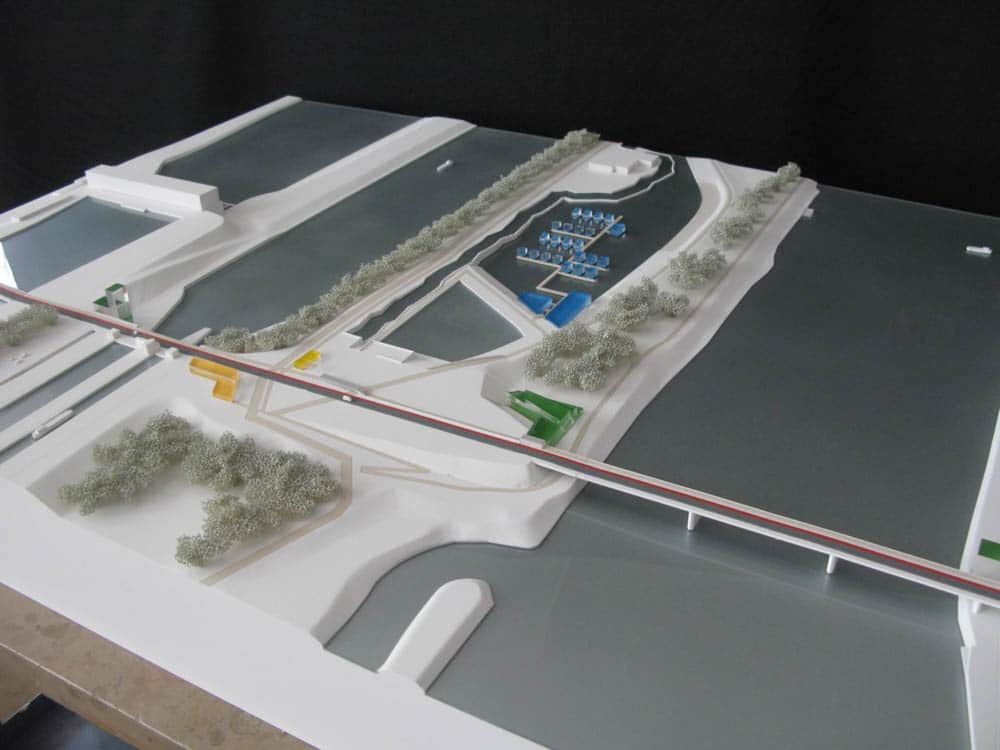

Intégration urbaine de l’A480

mou

AREA

Dates

2019-2022

Urbanisme

Mulhouse

Ville de nature et de bien-être

mou

Ville de Mulhouse

Dates

2019-2020

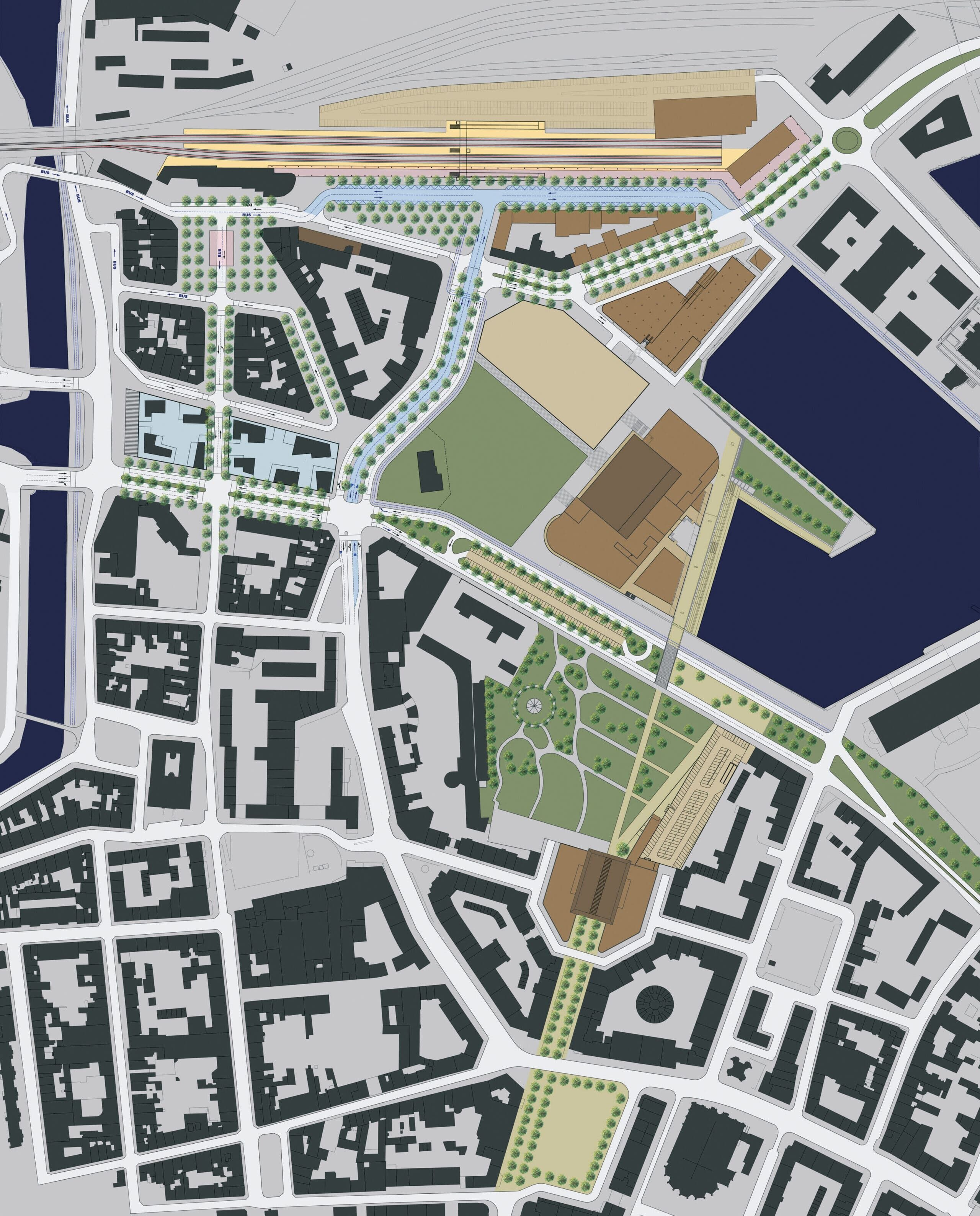

Pôles d'échanges

Sélestat

Aménagement des abords Est de la gare

mou

Ville de Sélestat

Dates

2018-2023

Urbanisme

Illkirhc-Graffenstaden

Rêver la ville

mou

Ville d'Illkirch-Graffenstaden

Dates

2018-2019

Espaces publics

Saint-Laurent du Var

Réaménagement du square Bénès

mou

SPL Côte d'Azur Aménagement

Dates

2018-2020

Urbanisme

Champs sur Marne

Colline Gibraltar

mou

EPA Marne la Vallée

Dates

2017-2019

Cheminements doux

Mamoudzou (Mayotte)

Aménagement du front de mer

mou

Ville de Mamoudzou

Dates

2017-2020

Pôles d'échanges

Tarnos

Création d’un échangeur multimodal

mou

Agglomération Côte Basque

Dates

2016-2020

Espaces publics

Dijon

Parc de la Toison d’Or

mou

Uni-bail

Dates

2016

Urbanisme

Saint-Jeannet

Coteaux du Var

mou

EPA Plaine du Var

Dates

2016-2020

Cheminements doux

Strasbourg

Quais sud de l’Ill

mou

Strasbourg Eurométropole

Dates

2016-2019

Espaces publics

Bordeaux

Aménagement de la place Gambetta

mou

Ville de Bordeaux

Dates

2016

Infrastructure

Strasbourg

Retraitement de l’A35

mou

Eurométropole de Strasbourg

Dates

2016

Infrastructure

Mayotte

« CARIBUS » Transport Collectif Urbain

mou

Communauté d’Agglomération de Dembéni – Mamoudzou (CADEMA) ; mandataire de MOU : NARENDRE

Dates

2016-2019

Infrastructure

Tarnos - Boucau - Bayonne

Bus à Haut Niveau de Service – Ligne 2

mou

Syndicat des Transports de l'Agglomération Côte Basque - Adour

Dates

2016-2019

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Transformation d’un échangeur et création d’un P+R

mou

Eurométropole de Strasbourg

Dates

2016-2020

Urbanisme

Gros-Morne (Martinique)

Requalification du centre-bourg de Gros-Morne

mou

Ville de Gros-Morne

Dates

2016-2017

Pôles d'échanges

Tramway de Strasbourg

Transformation d’un échangeur et création d’un P+R

mou

Eurométropole de Strasbourg

Dates

2016-2020

Infrastructure

Strasbourg

Contournement Ouest

Dates

2015

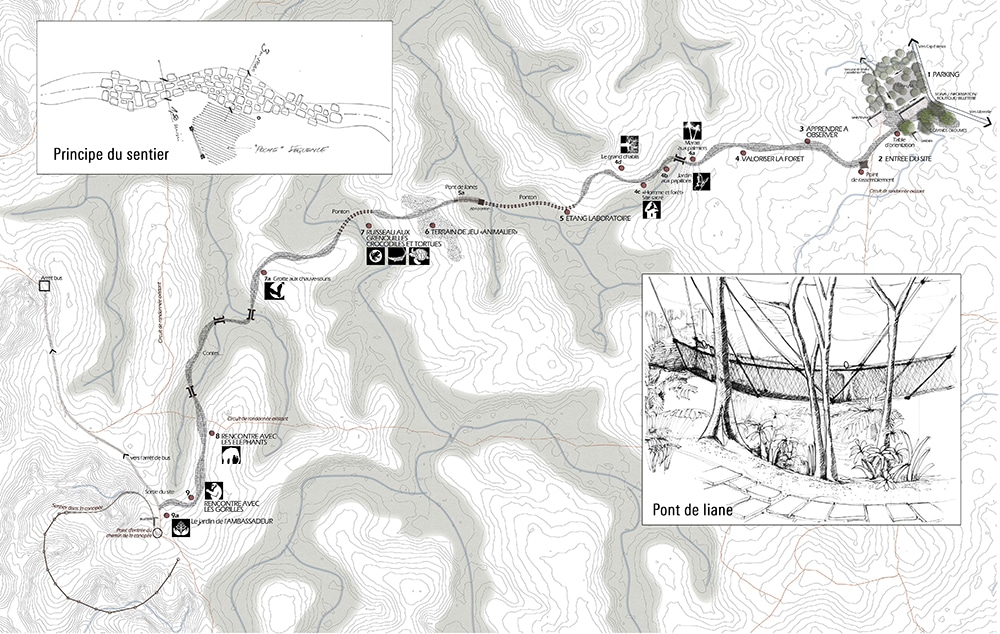

Grands sites

Gabon

Bois des Géants

mou

République Gabonaise - Présidence de la République Agence Nationale des Parcs Nationaux

Dates

2015

Grands sites

Anuradhapura (Sri Lanka)

Patrimoine, tourisme et développement urbain

mou

Agence Française de Développement

Dates

2015-2016

Infrastructure

Thionville-Fensch

Bus à Haut Niveau de Service

mou

Syndicat Mixte des Transports Urbains de Thionville-Fensch

Dates

2015

Espaces publics

Marseille

Quartiers libres

mou

Métropole Aix-Marseille-Provence

Dates

2015-en cours

Urbanisme

Strasbourg

Place des Halles

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

2014-2015

Infrastructure

Dunkerque

Transport à haut niveau de service DK’Plus

mou

Communauté Urbaine de Dunkerque

Dates

2014-2018

Infrastructure

Villerupt

Traversée entre Thil et Micheville

mou

Mairie de Villerupt

Dates

2014-2015

Infrastructure

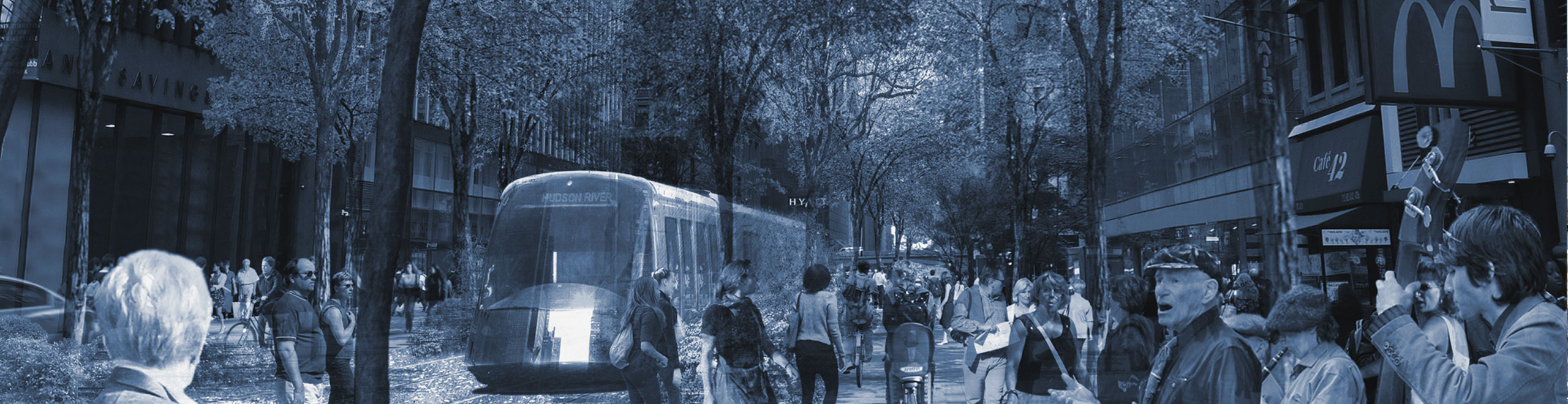

New York (Manhattan)

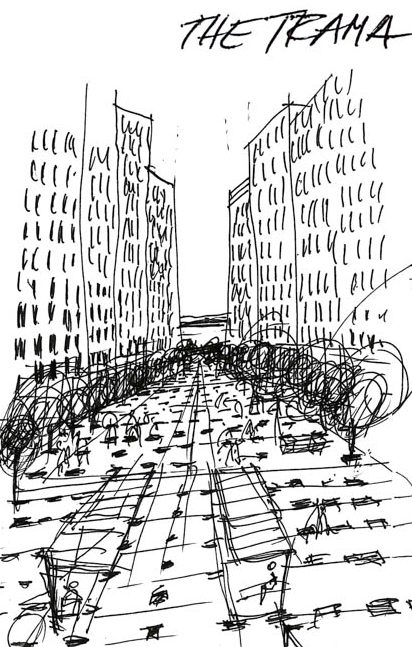

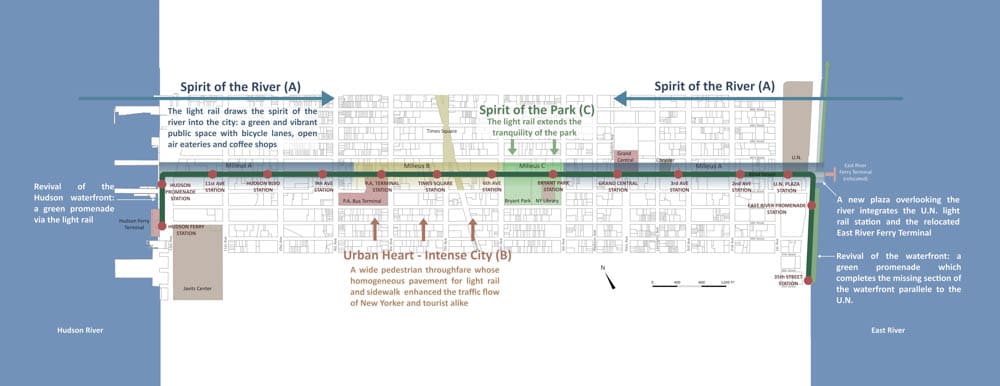

Tramway sur la 42è Avenue_lauréat

mou

The Institute of Rational Urban Mobility, Inc

Dates

2014

Cheminements doux

Strasbourg

Réseau Express Vélo

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

2014-2015

Espaces publics

Sigolsheim

Réaménagement du centre du village

mou

Commune de Sigolsheim

Dates

2014

Espaces publics

Kehl-am-Rhein (Allemagne)

Neuewege – Neueperspektiven / Nouvel itinéraire – Nouvelles perspectives

mou

Ville de Kehl

Dates

2014

Infrastructure

Dunkerque

Transformation d’une voie rapide urbaine

mou

Communauté Urbaine de Dunkerque

Dates

2014-2018

Urbanisme

Sochaux

ZAC de la Savoureuse

mou

Ville de Sochaux

Dates

2013-en cours

Cheminements doux

Bordeaux

Schéma Directeur Piétons

mou

Communauté Urbaine de Bordeaux

Dates

2013-2014

Cheminements doux

Libreville (Gabon)

Aménagement du bord de mer

mou

République Gabonaise – Présidence de la République, Agence Nationale Grands Travaux

Dates

2013

Espaces publics

Sélestat

Requalification de l’espace public au centre-ville

mou

Ville de Sélestat

Dates

2013-2017

Pôles d'échanges

Dôle

Pôle d’échanges

mou

Agglomération du Grand Dôle

Dates

2013-2014

Espaces publics

Vendenheim

Transformation de délaissés en parc

mou

Commune de Vendenheim

Dates

2013-2016

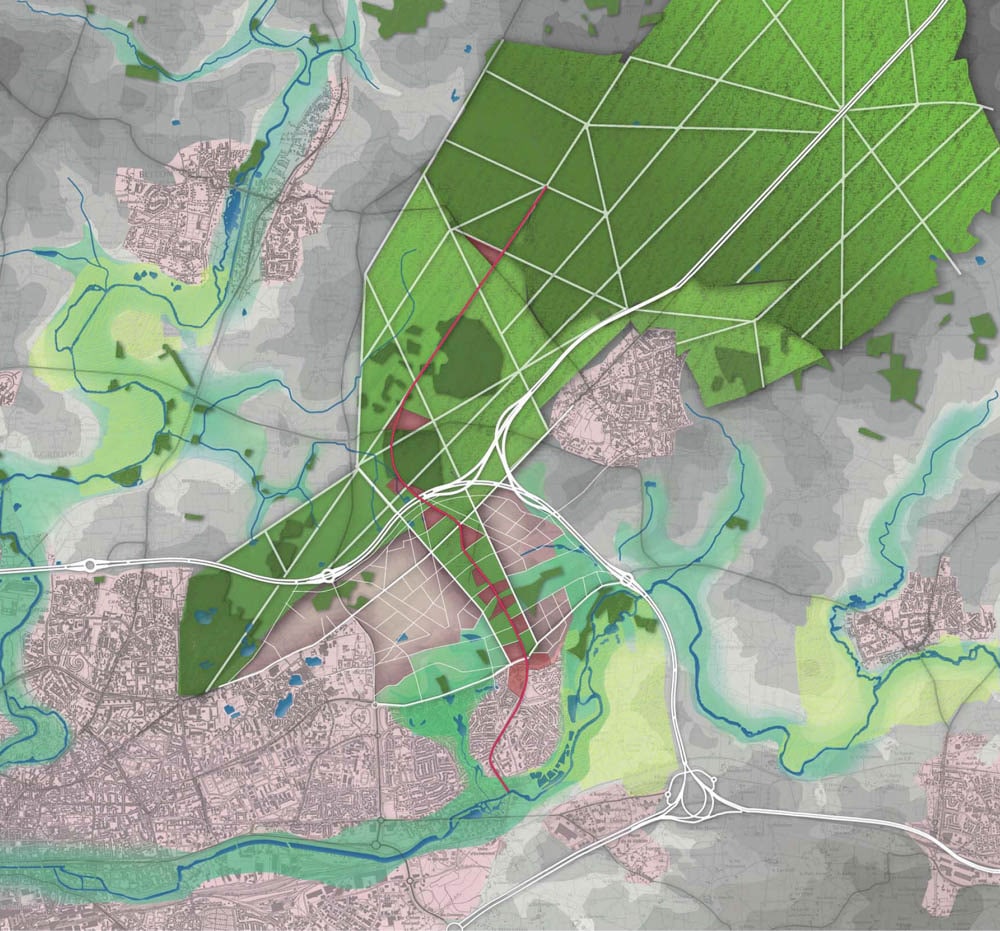

Urbanisme

Lille Métropole - Branche de Croix

Restauration hydraulique, écologique et paysagère

mou

Lille Métropole

Dates

2013-2020

Espaces publics

Dijon

Florissimo

mou

Dijon Congrexpo

Dates

2013-2015

Urbanisme

Yutz

Yutz 2030, Ville nature

mou

Ville de Yutz

Dates

2012-2013

Infrastructure

Biarritz - Anglet - Bayonne

Bus à Haut Niveau de Service – Ligne 1

mou

Syndicat des Transports de l'Agglomération Côte Basque - Adour

Dates

2012-2016

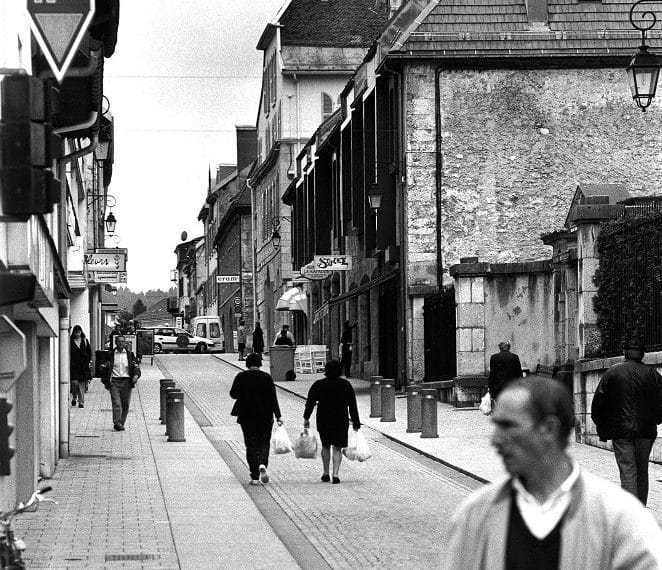

Infrastructure

Marlenheim

Traversée du centre-ville

mou

Communauté de Communes La Porte du Vignoble

Dates

2012-2015

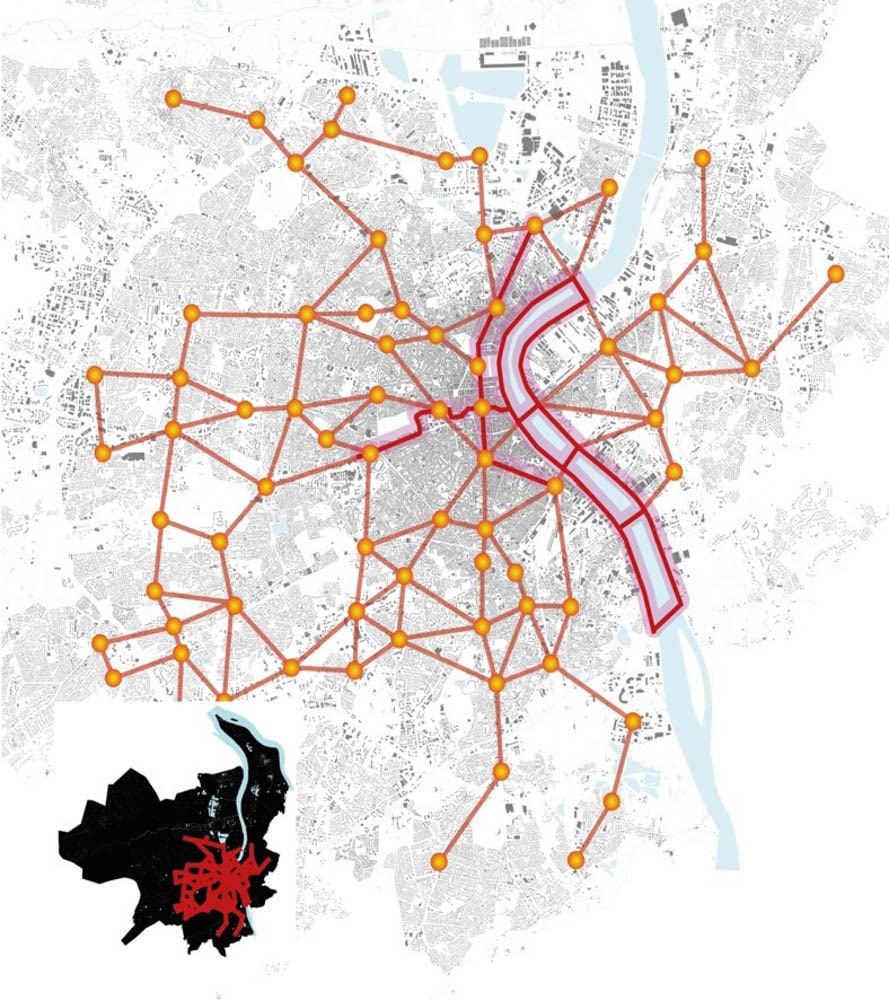

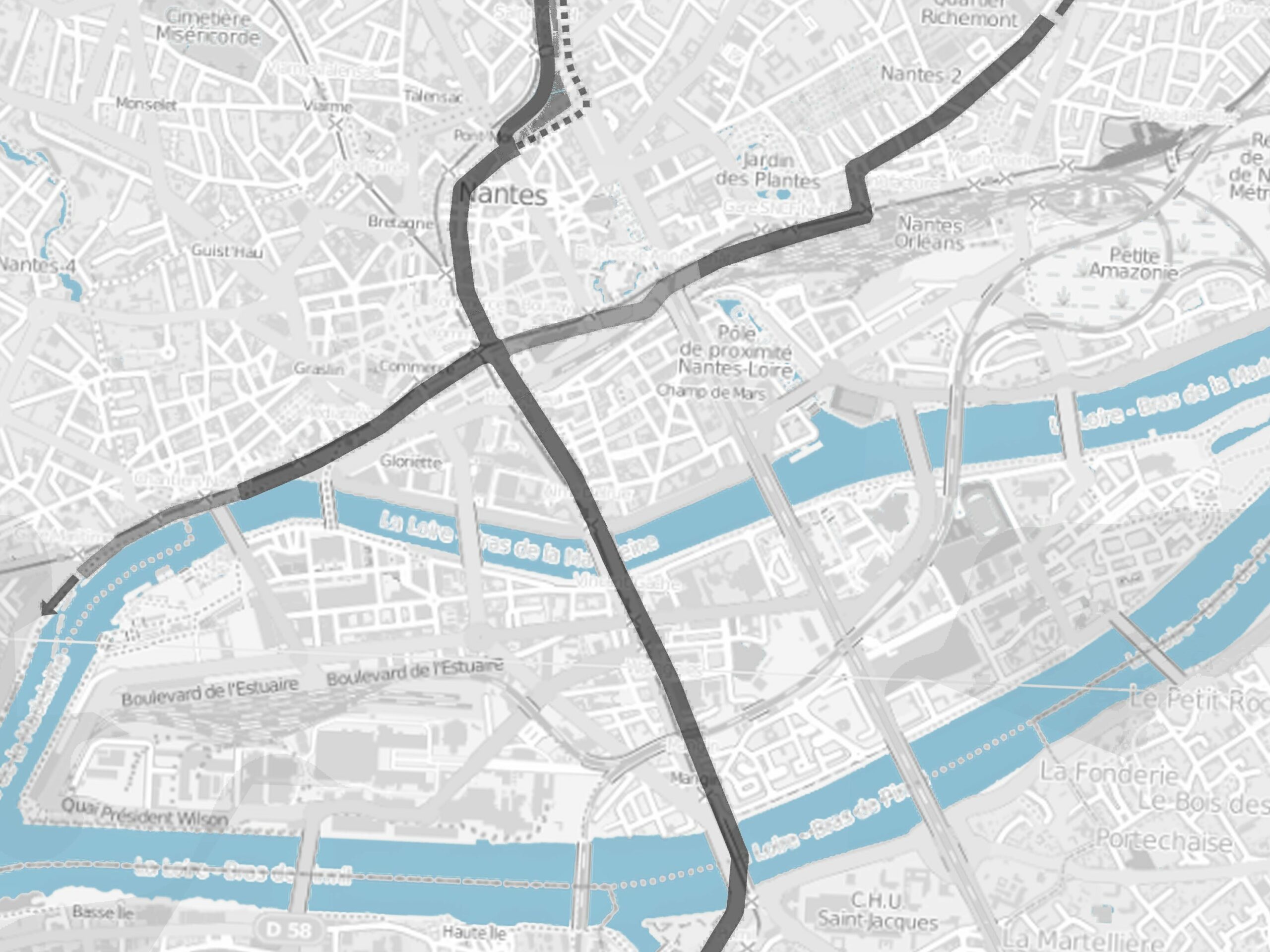

Cheminements doux

Nantes

Réseau cyclable structurant

mou

Nantes Métropole

Dates

2012-2015

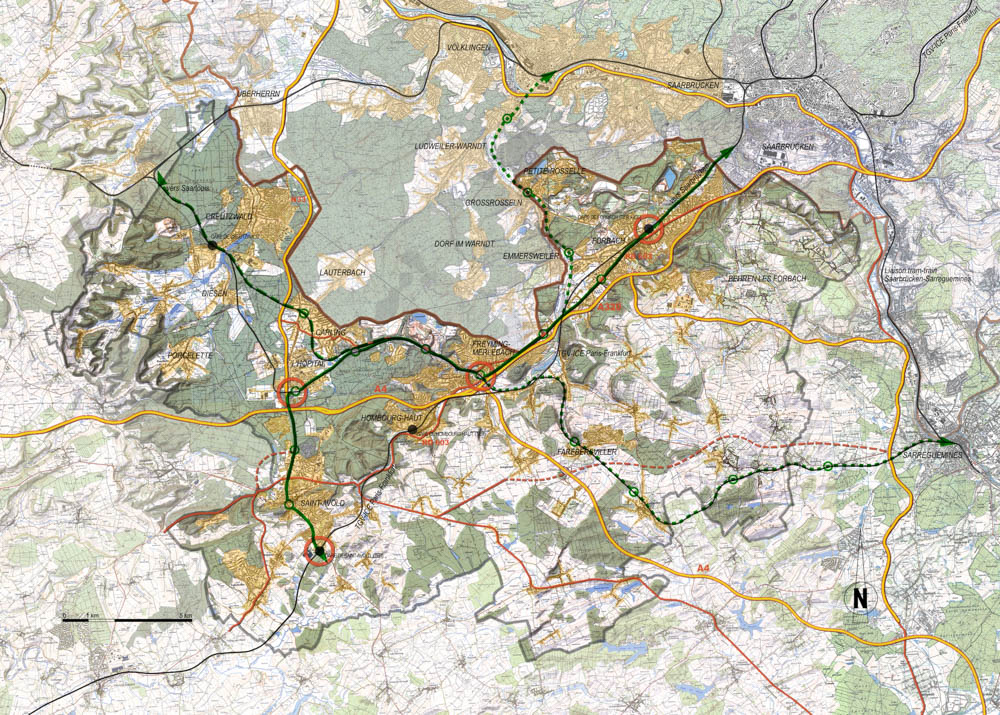

Grands sites

Petite Rosselle

Warndt Wendel Métamorphoses

mou

Établissement Public et Foncier de Lorraine

Dates

2012-2020

Grands sites

La Grande Motte

Lido du Petit et du Grand Travers

mou

Agglomération du Pays de l'Or

Dates

2012-2015

Grands sites

Brisach

Île du Rhin

mou

Communauté de Communes des Pays de Brisach

Dates

2012

Espaces publics

Metz

Square du Luxembourg

mou

Ville de Metz

Dates

2012-2014

Espaces publics

Schweighouse-sur-Moder

Étude pour un aménagement urbain cohérent

mou

Ville de Schweighouse-sur-Moder

Dates

2012-2016

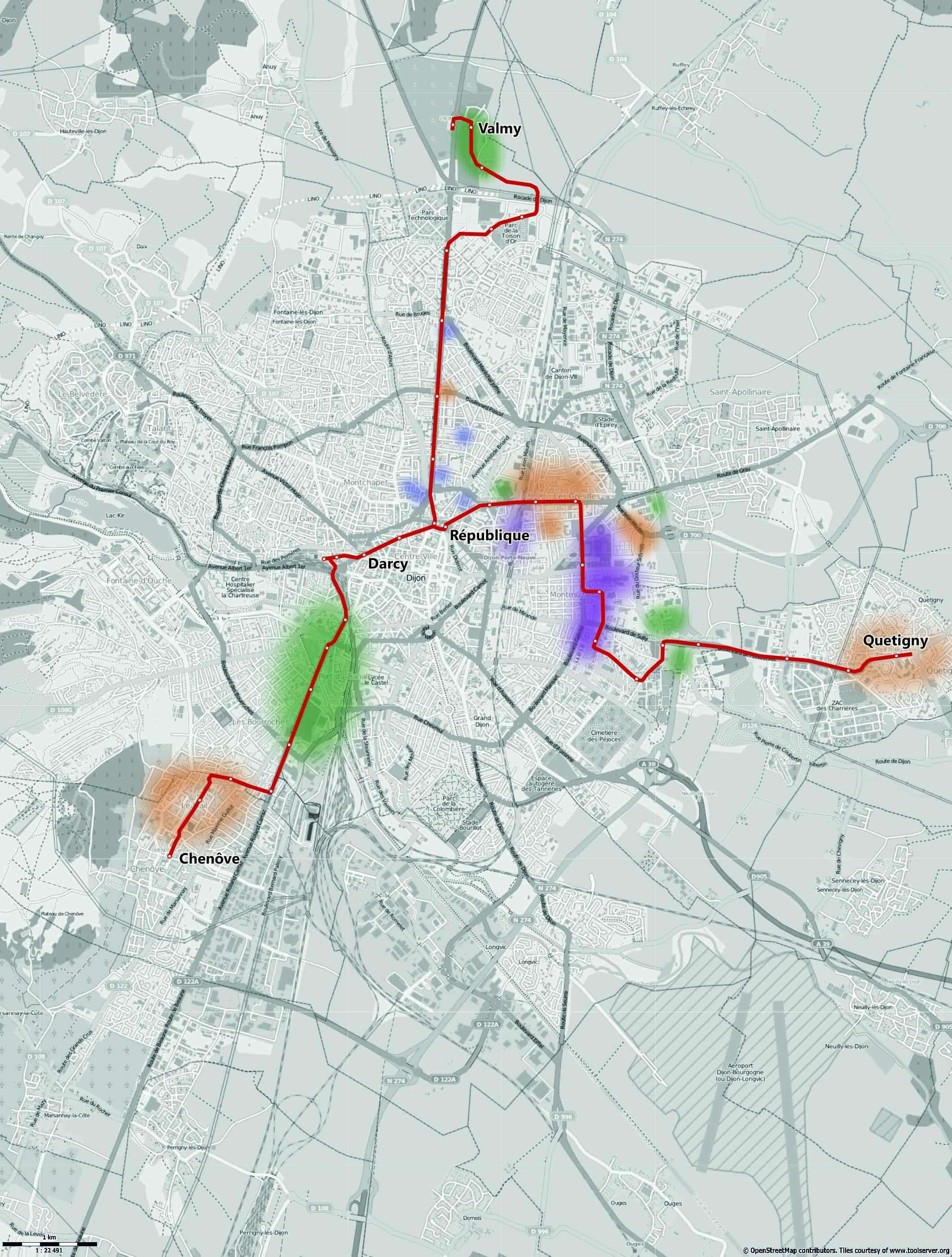

Pôles d'échanges

Dijon

Création d’un pôle d’échange : la gare de Dijon

mou

Agglomération du Grand Dijon

Dates

2012-2013

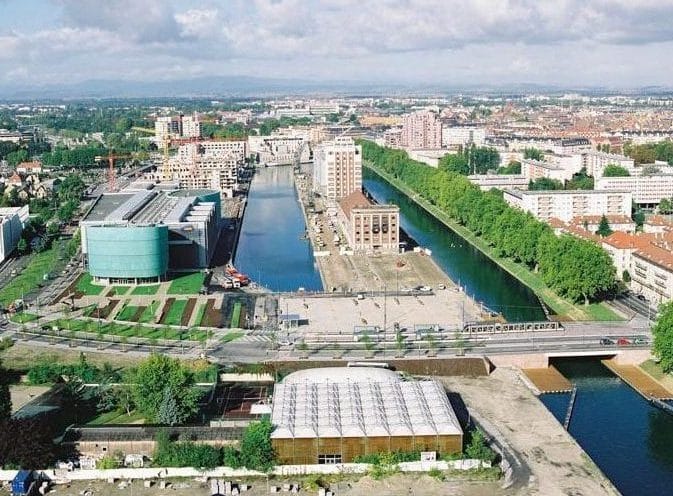

Urbanisme

Strasbourg

Schéma Directeur du Port du Rhin

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

2011-2012

Urbanisme

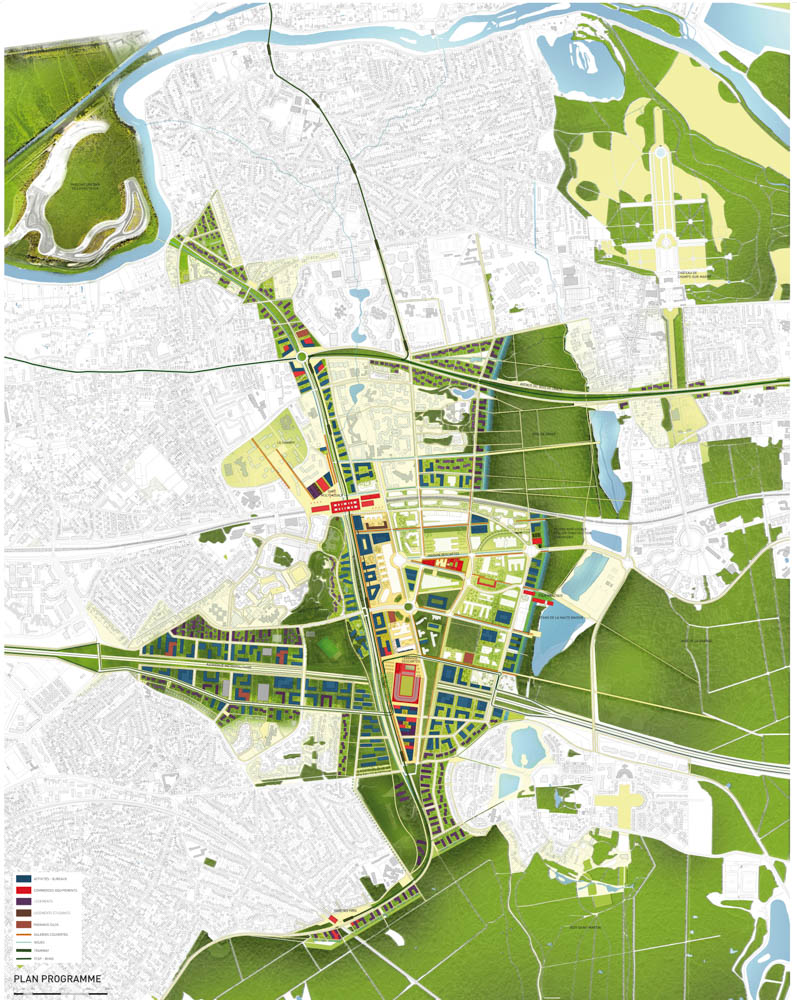

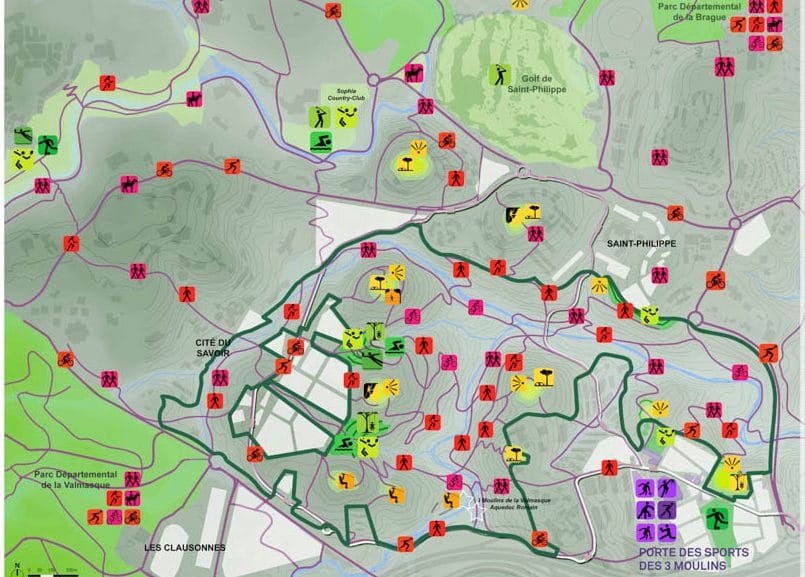

Sophia Antipolis

Plan directeur Sophia Antipolis 2030

mou

Syndicat Mixte Sophia Antipolis

Dates

2011-2014

Urbanisme

Noisy-le-Grand

Cluster Descartes

mou

EPA Marne

Dates

2011-2014

Urbanisme

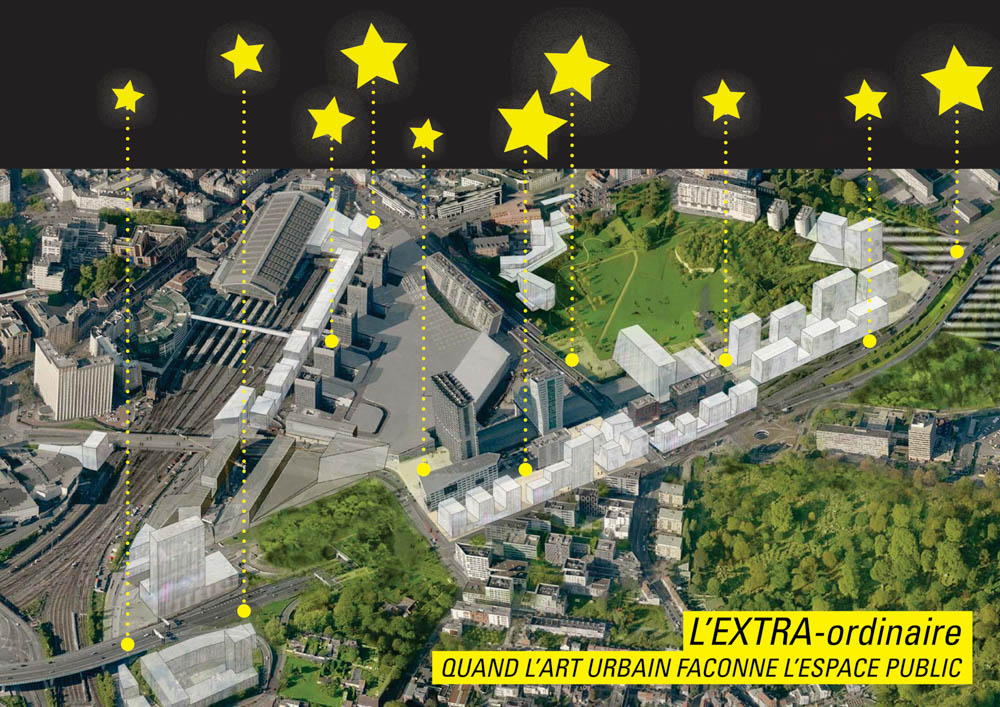

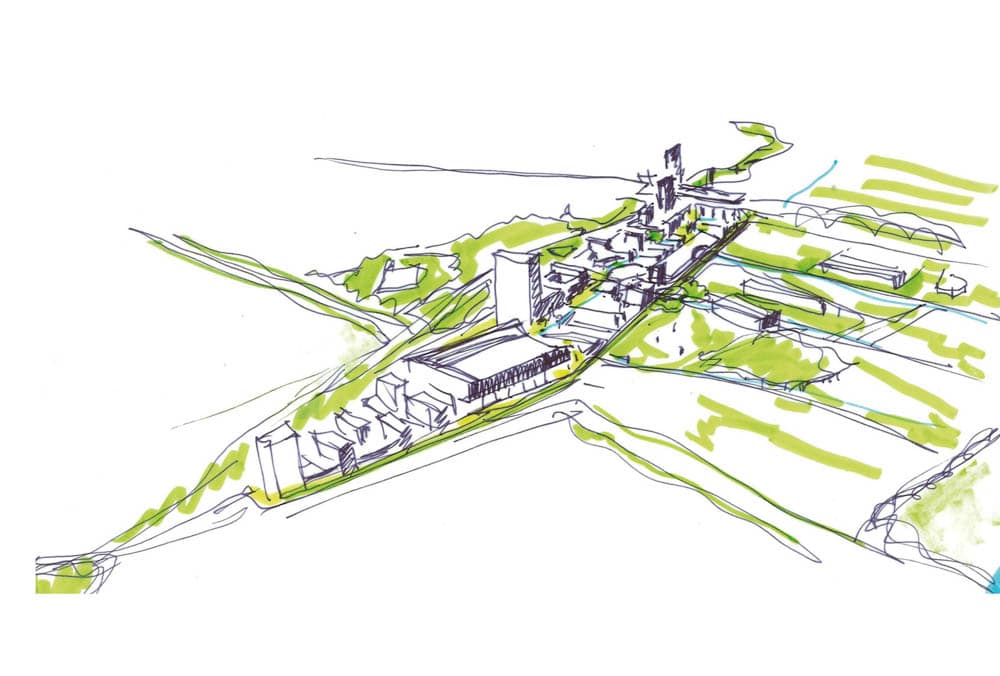

Lille

Euralille 3000

mou

SAEM Euralille

Dates

2011-2015

Urbanisme

Marseille

Porte d’Aix

mou

Euroméditerranée

Dates

2011-2020

Urbanisme

Illkirch-Graffenstaden

Lôtissement Le Corbusier

mou

Société d'Équipement de la Région de Strasbourg

Dates

2011

Infrastructure

Montbéliard

Bus à Haut Niveau de Service

mou

Agglomération de Montbéliard

Dates

2011-2018

Espaces publics

Meursault

Aménagement du Centre Bourg

mou

Ville de Meursault

Dates

2011-2014

Espaces publics

Strasbourg

Création d’une zone de rencontre

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

2011

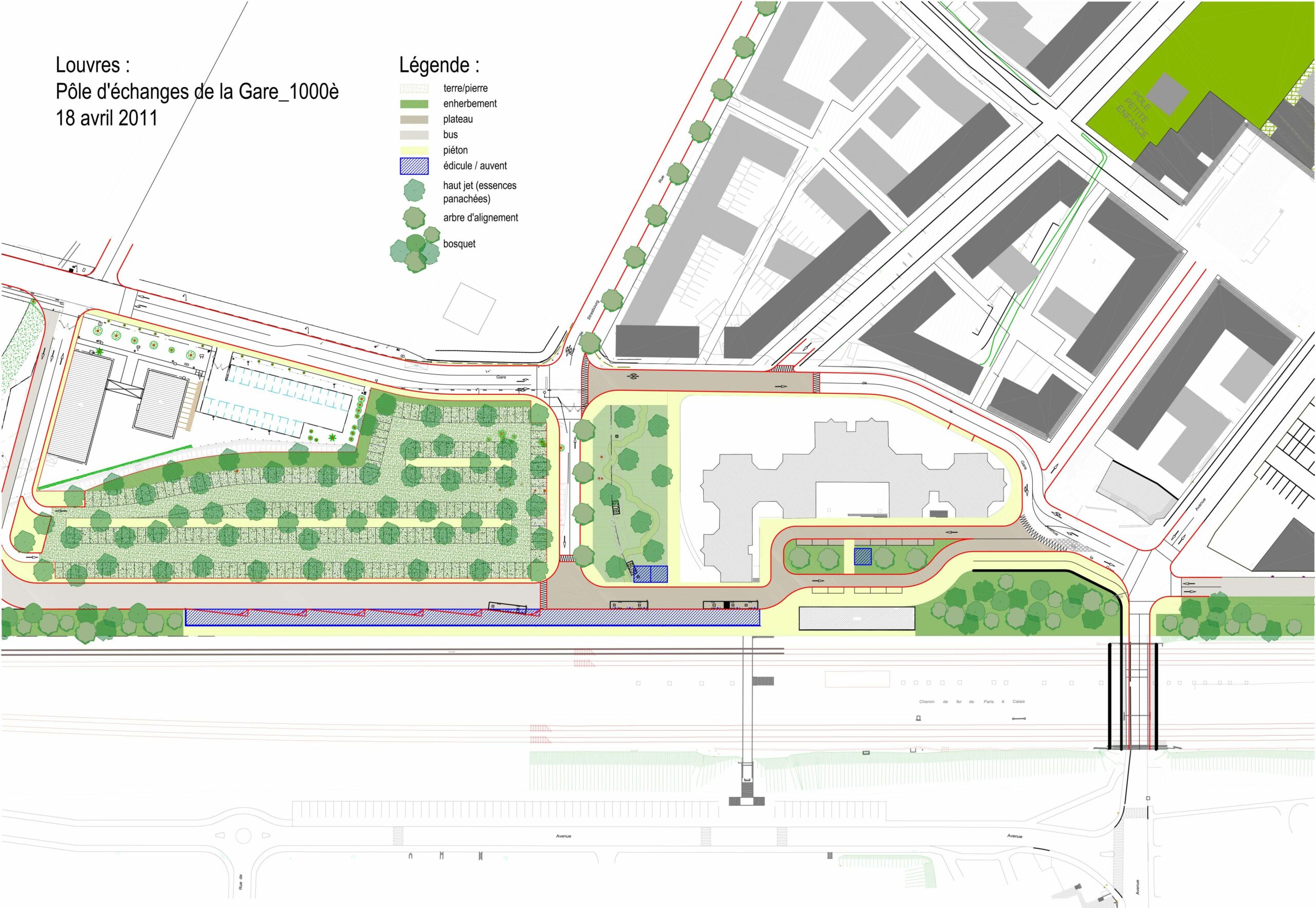

Pôles d'échanges

Louvres

Pôle d’échanges

mou

EPA Plaine de France

Dates

2011

Ouvrages d'art

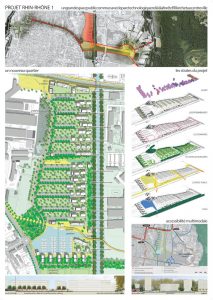

LGV Rhin-Rhône

Viaduc de la Savoureuse et Tranchée de Bremont

mou

Réseau Ferré de France

Dates

2011

Espaces publics

Wintzenheim

Réaménagement de l’espace central

mou

Commune de Wintzenheim et Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin

Dates

2011

Urbanisme

Montpellier

L’écocité Ode à la Mer

mou

Communauté d'Agglomération de Montpellier

Dates

2010-2012

Urbanisme

Lille

Eurasanté

mou

Communauté Urbaine de Lille et SORELI

Dates

2010-2011

Urbanisme

Freyming-Merlebach

ZAC de la Vallée de la Merle

mou

Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, SEBL

Dates

2010

Urbanisme

Lille

Plan Bleu

mou

Communauté Urbaine de Lille

Dates

2010-2011

Infrastructure

Belfort

BHNS Optymo II

mou

Syndicat Mixte des Transports en Commun du territoire de Belfort

Dates

2010-2014

Infrastructure

Perpignan

Bus à haut niveau de service

mou

Communauté d'Agglomération et Ville de Perpignan

Dates

2010-2014

Grands sites

Nice

Promenade des Anglais

mou

Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur

Dates

2010

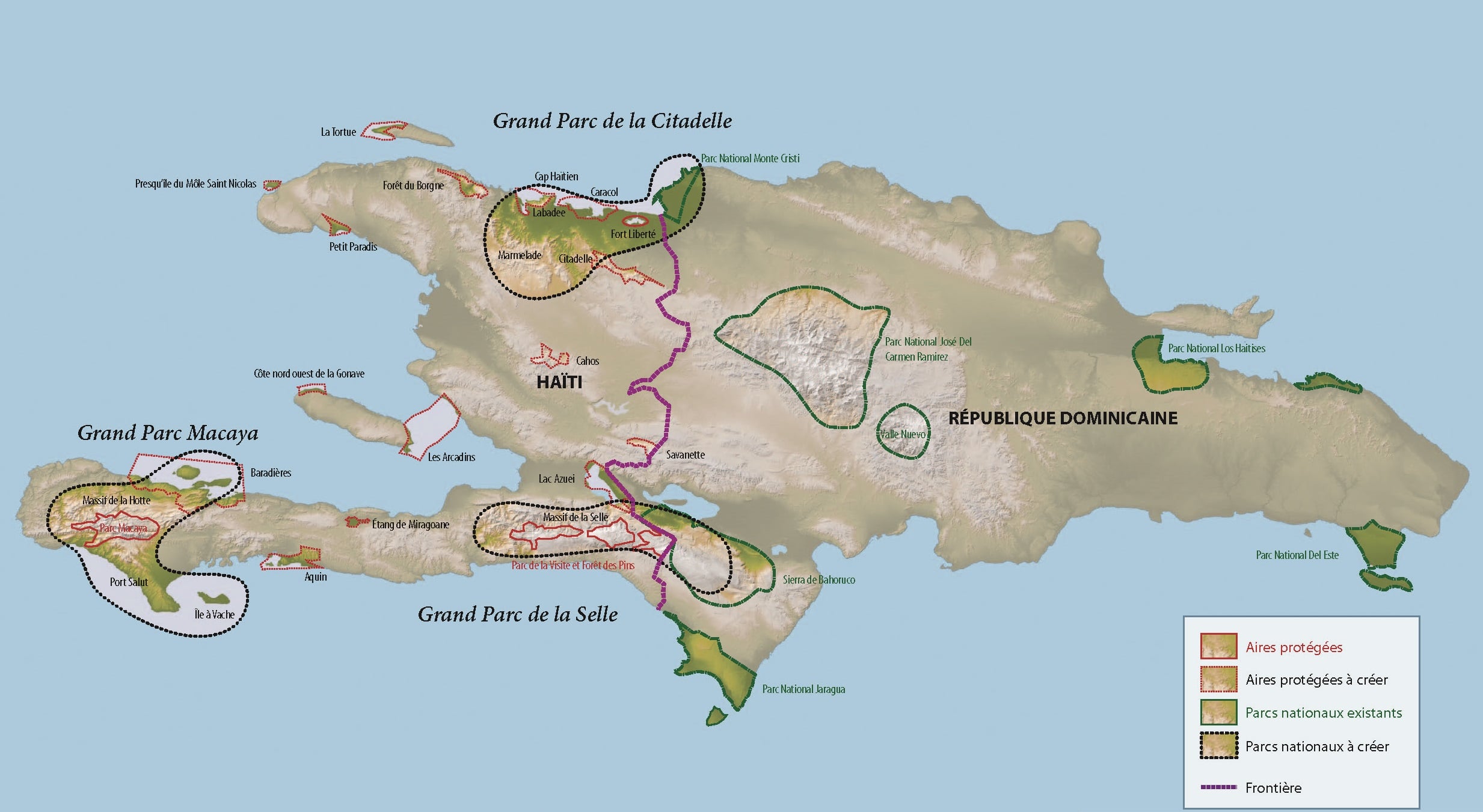

Grands sites

Haïti

3 Parcs Nationaux

mou

République d'Haïti, Commité Interministériel d'Aménagement du Territoire

Dates

2010

Urbanisme

Pays de Montbéliard

Projet urbain d’agglomération

mou

Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard

Dates

2010-2011

Espaces publics

Strasbourg

Réaménagement de la place du château

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

2010

Infrastructure

Lille

Liaison Intercommunale Nord

mou

Communauté Urbaine de Lille

Dates

2010-2013

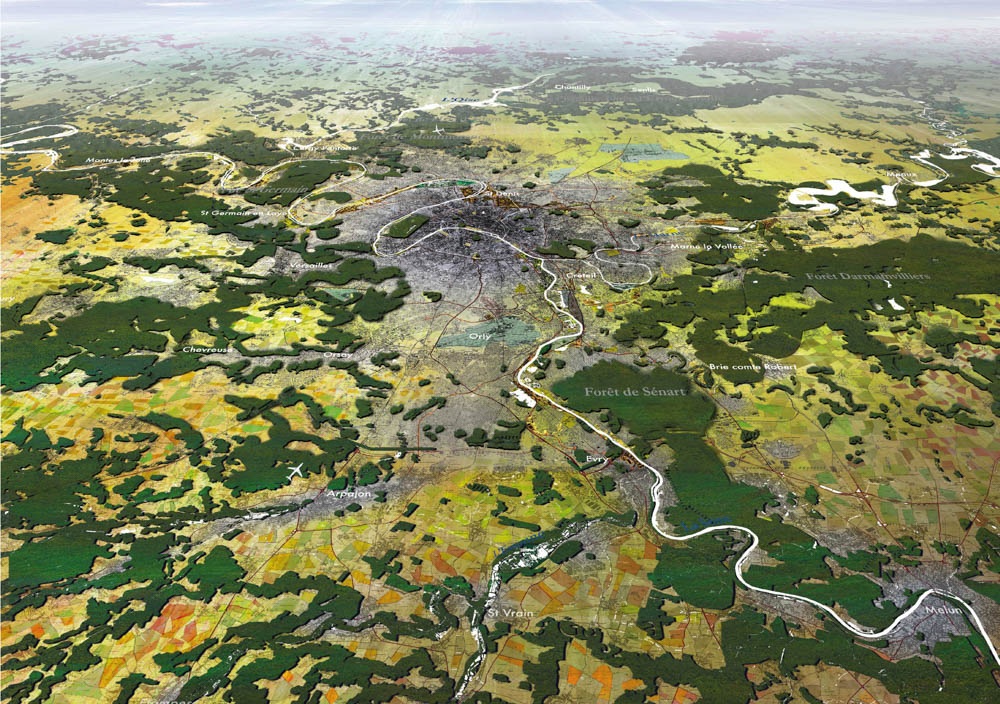

Urbanisme

Grand Paris

Consultation pour l’avenir de la métropole

mou

Ministère de la Culture et de la Communication

Dates

2009

Urbanisme

Dambach

Plateforme d’activités d’Alsace Centrale

mou

Communauté de Communes du Bernstein et de l'Ungersberg

Dates

2009

Infrastructure

Toulouse

Intégration urbaine du tramway

mou

TISSÉO, SMAT

Dates

2009-2015

Infrastructure

Münich

Concours Pasing

mou

Planungsgruppe 504

Dates

2009

Infrastructure

Bruxelles

Ligne de tramway n°9

mou

Bruxelles Mobilité AED

Dates

2009

Grands sites

Besançon

Prés des Vaux

mou

Ville de Besançon

Dates

2009-2018

Grands sites

Freyming-Merlebach

Les carrières

mou

Établissement Public et Foncier de Lorraine

Dates

2009-2010

Grands ensembles

Colmar

Quartier Schweitzer

mou

Colmarienne de logement et Ville de Colmar

Dates

2009

Espaces publics

Chambéry

Avenue d’Annecy

mou

Ville de Chambéry

Dates

2009

Espaces publics

Vence

Aménagement du centre-ville

mou

Ville de Vence

Dates

2009

Urbanisme

Saint-Étienne

Plaine Achille

mou

Établissement Public d'Aménagement de Saint-Étienne

Dates

2008

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Le Quartier Européen

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

2008-2010

Infrastructure

Tramway de Dijon

Intégration urbaine du tramway

mou

Agglomération du Grand Di

Dates

2008-2013

Infrastructure

Tramway de Dijon

Place Darcy

mou

Agglomération du Grand Dijon

Dates

2008-2013

Infrastructure

Tramway de Dijon

Grands ensembles : Chenôve

mou

Agglomération du Grand Dijon

Dates

2008-2013

Infrastructure

Tramway de Dijon

Place de la Gare

mou

Agglomération du Grand Dijon

Dates

2008-2013

Infrastructure

Tramway de Dijon

Place de la République

mou

Agglomération du Grand Dijon

Dates

2008-2013

Infrastructure

Tramway de Dijon

Faubourgs : Toison d’Or

mou

Agglomération du Grand Dijon

Dates

2008-2013

Infrastructure

Strasbourg

Réaménagement de l’entrée sud

mou

Conseil Général du Bas-Rhin

Dates

2008-2009

Infrastructure

Chambéry

Traversée historique

mou

Ville de Chambéry

Dates

2008-2013

Grands sites

Mont Saint-Michel

Restitution du caractère maritime

mou

Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel

Dates

2008-2013

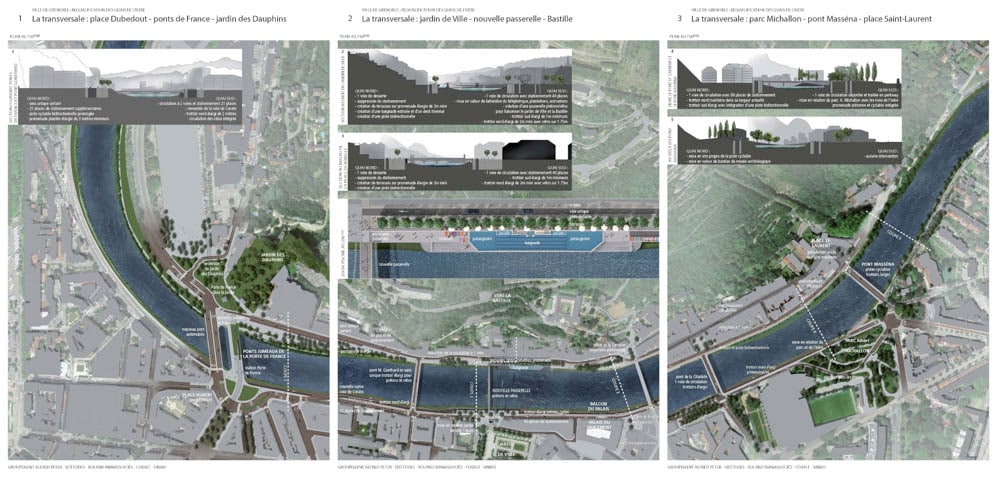

Grands sites

Grenoble

Quais de l’Isère

mou

Ville de Grenoble

Dates

2008-2009

Grands ensembles

Nancy

Cœur de plaine rive droite

mou

Communauté Urbaine de Grand Nancy, MOU délégué SOLOREM

Dates

2008-2010

Urbanisme

Plaine du Var

Étude d’aménagement

mou

Communauté d'Agglomération Nice Côte d'Azur

Dates

2007

Urbanisme

Rennes

Secteur Intrarocade Nord-Est

mou

Rennes Métropole

Dates

2007-2025

Urbanisme

Besançon

Éco-cité : Quartier des Planches

mou

Ville de Besançon

Dates

2007

Urbanisme

Dijon

Parc d’Activités de l’Est Dijonnais

mou

Grand Dijon

Dates

2007

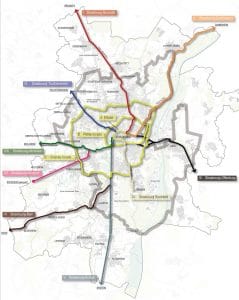

Infrastructure

Île de la Réunion

Tram-Train, dialogue compétitif

mou

Région Réunion

Dates

2007-2010

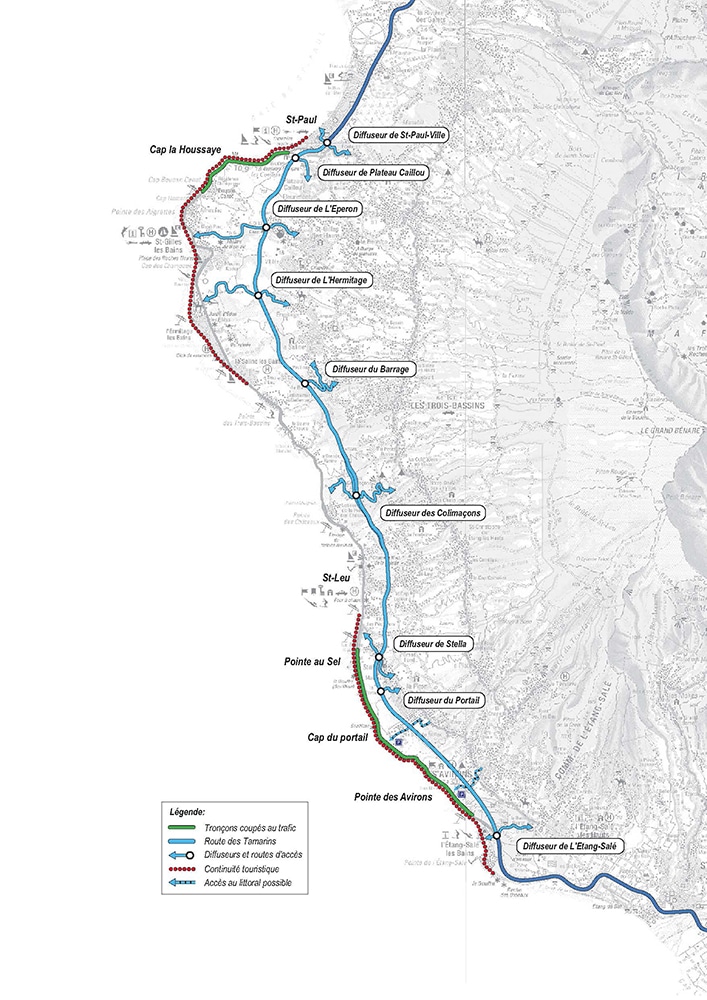

Infrastructure

Île de la Réunion

Requalification de la RN1

mou

Région Réunion

Dates

2007

Grands ensembles

Metz - Quartier Borny

Place réalisée dans le cadre du GPV

mou

Ville de Metz

Dates

2007-2008

Urbanisme

Val de Rosselle

Schéma de COhérence Territoriale

mou

Syndicat Mixte de Cohérence du Val de Rosselle

Dates

2006-2012

Urbanisme

Brumath

Plateforme Départementale d’Activités

mou

Communauté de Communes de la Région de Brumath, Conseil Général du Bas-Rhin

Dates

2006-2007

Urbanisme

Île Saint-Denis

Éco-quartier du Printemps

mou

Nexity

Dates

2006

Urbanisme

Montpellier

Étude urbaine de la RD 21 : l’Avenue de la Mer

mou

Communauté d'Agglomération de Montpellier

Dates

2006-2010

Infrastructure

Nice

Extension du réseau tramway

mou

Communauté d'Agglomération de Nice-Côte d'Azur

Dates

2006-2009

Infrastructure

Montpellier

Réaménagement de l’avenue de la Liberté

mou

Ville de Montpellier

Dates

2006

Cheminements doux

Villeneuve-Loubet

Route du littoral

mou

Ville de Villeneuve-Loubet

Dates

2006

Grands sites

Avignon

Réaménagement des remparts

mou

Agglomération du Grand Avignon

Dates

2006

Urbanisme

Lyon

ZAC Berthelot

mou

Nexity Apollonia

Dates

2005-2013

Infrastructure

Île de la Réunion

Tram-train sur le tronçon St-Paul – St-Pierre

mou

Conseil Régional de la Réunion

Dates

2005-2007

Infrastructure

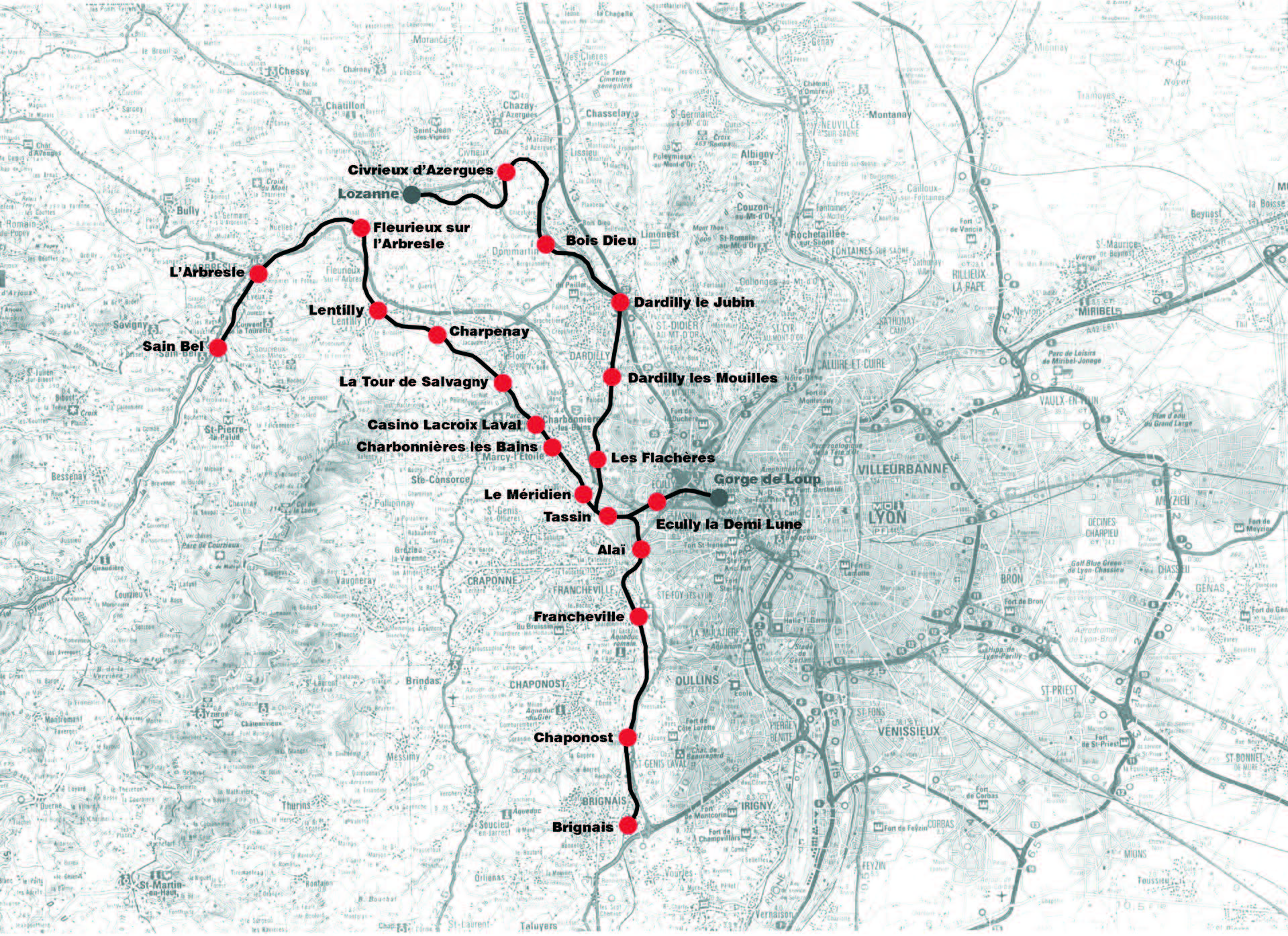

Tram-Train Ouest Lyonnais

Réhabilitation des gares et de leurs abords

mou

Région Rhône-Alpes

Dates

2005

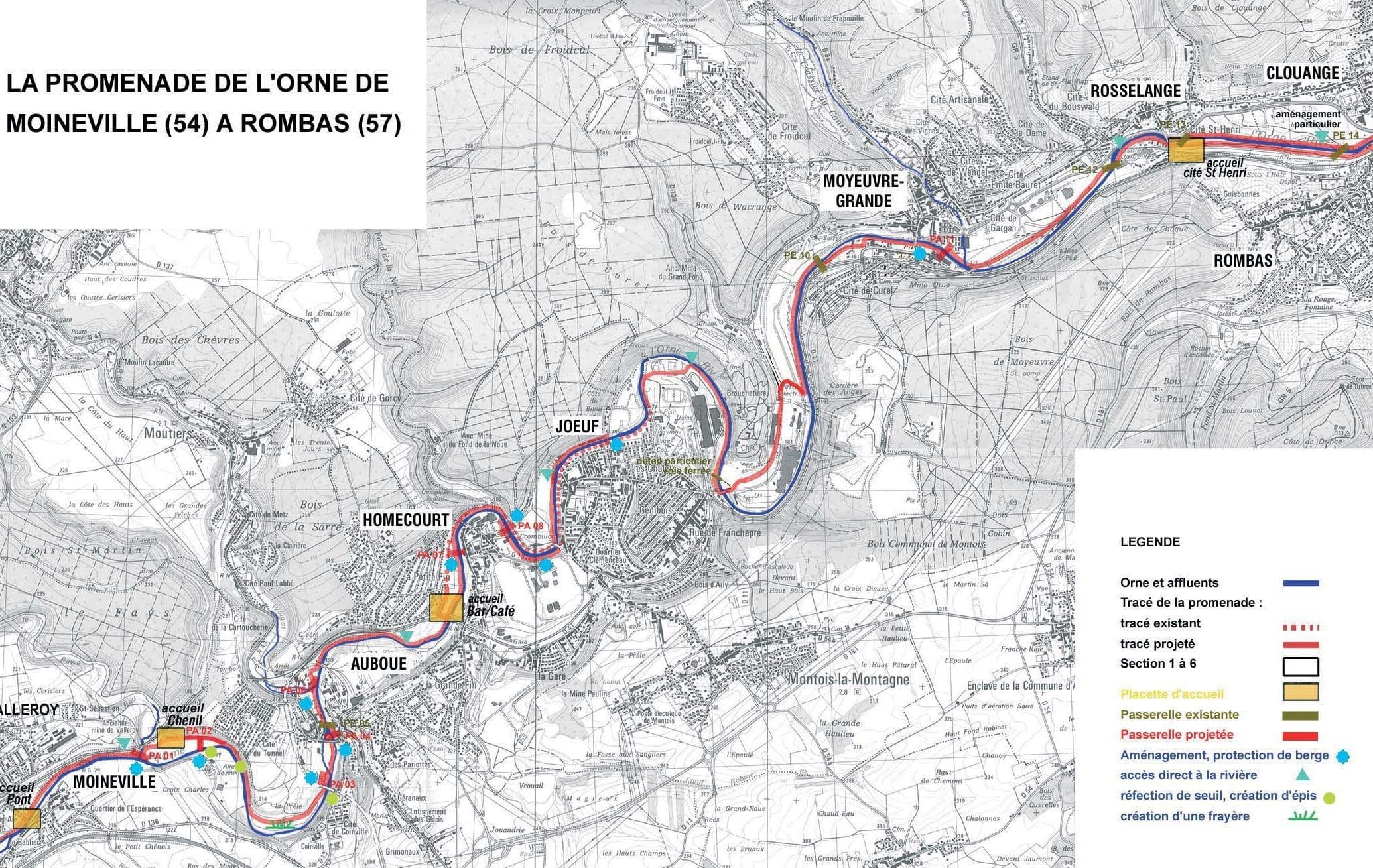

Cheminements doux

Moselle et Meurthe-et-Moselle

Berges de l’Orne

mou

Établissement Public et Foncier de Lorraine

Dates

2005-2006

Grands sites

Marseillan

Lido de Sète

mou

Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau

Dates

2005-2014

Espaces publics

Illkirch-Graffenstaden

Aménagement du Forum de l’Ill

mou

Ville d'Illkirch-Graffenstaden

Dates

2005-2007

Espaces publics

Audincourt - Valentigney

Réaménagement du centre-ville

mou

Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard et Ville d'Audincourt

Dates

2005-2008

Pôles d'échanges

Dunkerque

Création d’un pôle d’échanges

mou

Communauté Urbaine de Dunkerque

Dates

2005

Pôles d'échanges

Saverne

Construction d’un pôle d’échange multimodal

mou

Ville de Saverne

Dates

2005

Grands ensembles

Belfort

Quartier des résidences

mou

Ville de Belfort

Dates

2005

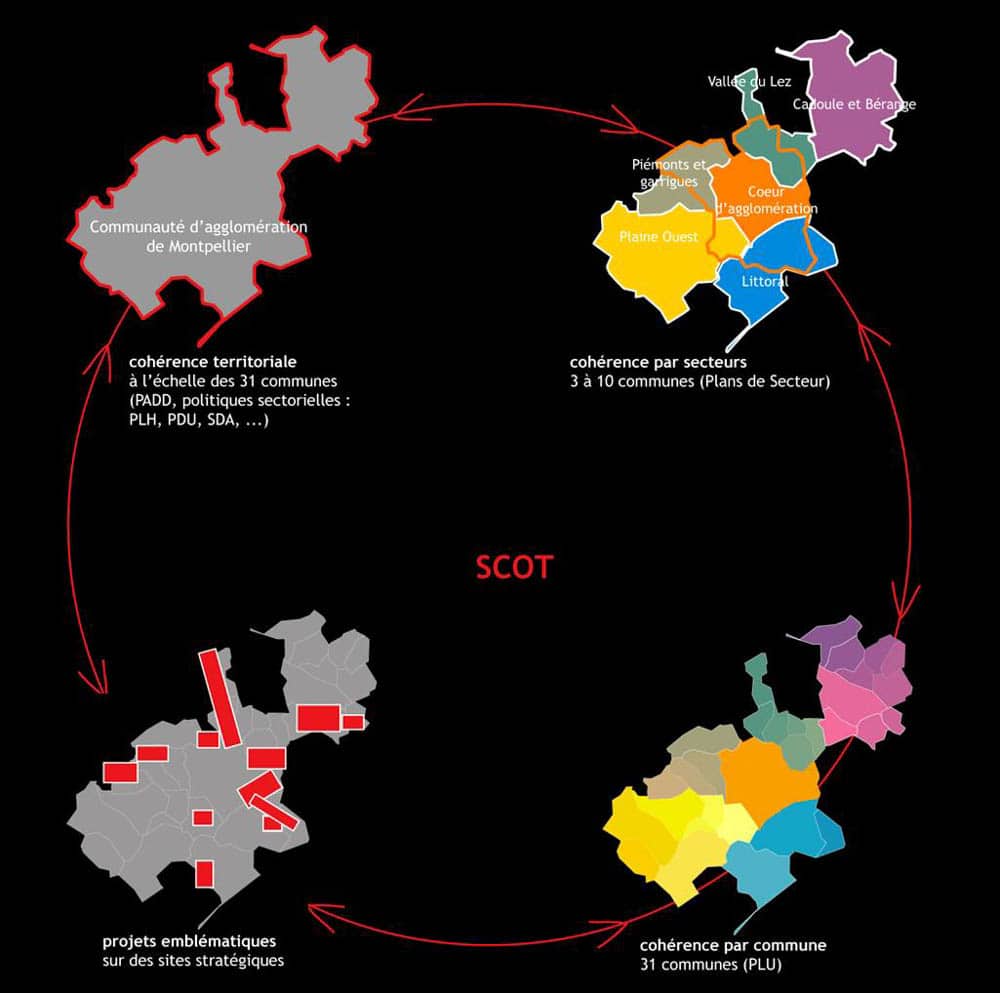

Urbanisme

Montpellier

Schéma de COhérence Territoriale

mou

Montpellier Agglomération

Dates

2004-2006

Urbanisme

Clermont-Ferrand

Abords du Stade Montpied

mou

Ville de Clermont-Ferrand

Dates

2004-2006

Urbanisme

Île de la Réunion

La Montagne : éco-cité du plateau Couilloux

mou

Région Réunion

Dates

2004-2006

Infrastructure

Antibes - Sophia Antipolis

Étude de Transport en Commun en Site Propre

mou

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

Dates

2004-2005

Infrastructure

Strasbourg - Bruche - Piémont des Vosges

Intégration des stations du tram-train

mou

Région Alsace, SNCF et RFF

Dates

2004-2005

Infrastructure

Blénod-Les-Pont-À-Mousson

Route Nationale 57

mou

Ville de Blénod-Les-Pont-À-Mousson

Dates

2004-2006

Espaces publics

Sélestat

Aménagement du Neja Waj

mou

Ville de Sélestat

Dates

2004-2005

Espaces publics

Yutz

Place de la Brasserie

mou

Ville de Yutz

Dates

2004-2007

Espaces publics

Yutz

Réaménagement de l’Avenue des Nations

mou

Ville de Yutz

Dates

2004-2006

Pôles d'échanges

Antibes

Pôle d’échanges bus-train

mou

Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis

Dates

2004-2005

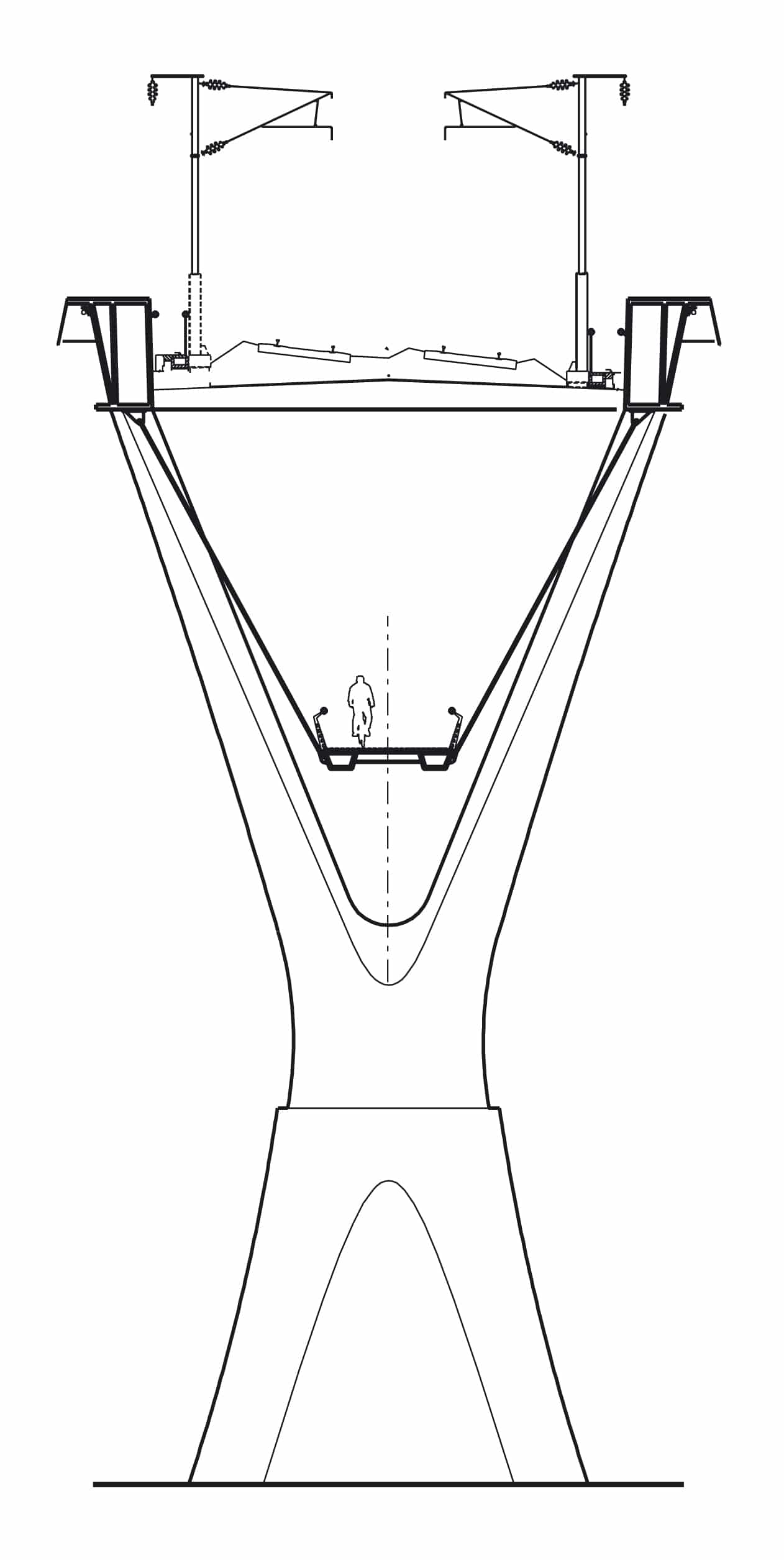

Ouvrages d'art

Meurthe-et-Moselle

Passerelles et berges de l’Orne

mou

Établissement public et foncier de Lorraine

Dates

2004-2006

Cheminements doux

Cagnes-sur-Mer

Route du Littoral

mou

Ville de Cagnes-sur-Mer

Dates

2003-2007

Cheminements doux

Lille

Liaison intercommunale nord-ouest

mou

Communauté Urbaine de Lille

Dates

2003-2004

Infrastructure

Lille

Liaison Intercommunale Nord-Ouest

mou

Communauté Urbaine de Lille

Dates

2003-2005

Cheminements doux

Antibes

Route du Littoral

mou

Direction Départementale de l'Équipement - Alpes Maritimes, Subdivision d'Antibes

Dates

2002-2003

Espaces publics

Audincourt

Reconversion des filatures Japy

mou

Ville d'Audincourt

Dates

2002

Infrastructure

Belfort

Boulevards A. France et J.-F. Kennedy

mou

Conseil Général du Territoire de Belfort

Dates

2001-2009

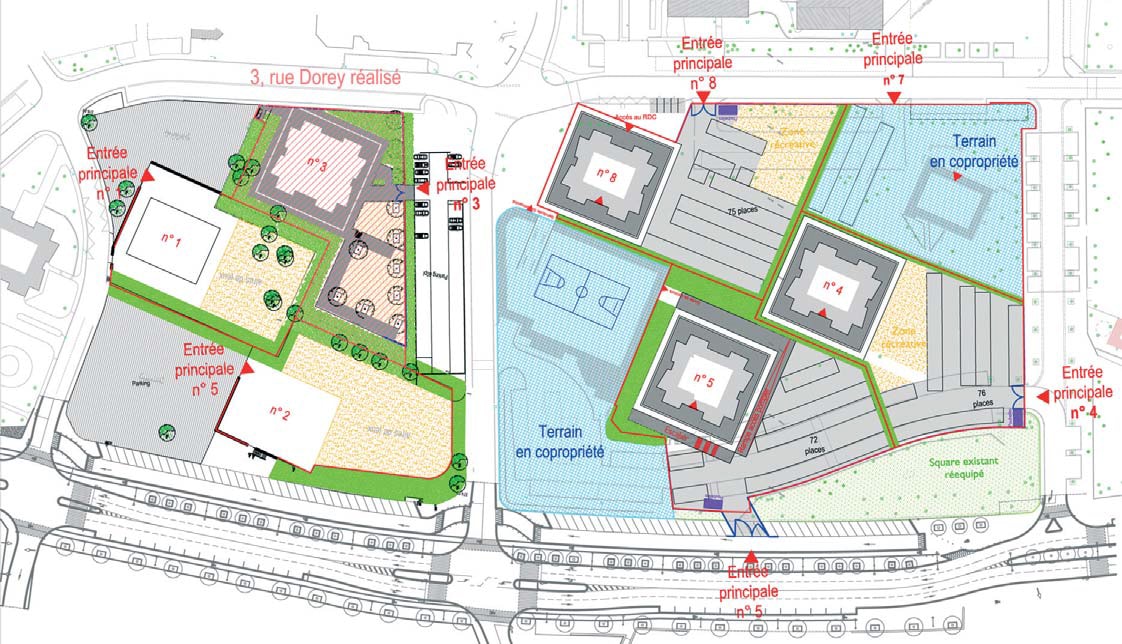

Infrastructure

Belfort

Résidentialisation de la rue Dorey

mou

Ville de Belfort

Dates

2001-2007

Espaces publics

Pontarlier

Espaces publics du centre ville

mou

Ville de Pontarlier

Dates

2001-2009

Infrastructure

Marseille

Intégration urbaine du tramway

mou

Communauté Urbaine de Marseille

Dates

2000-2007

Infrastructure

Karlsruhe

Intégration urbaine du tramway

mou

VKB Karlsruhe, TTK Bureau d'études techniques

Dates

2000-2006

Infrastructure

Nancy

Intégration urbaine du tramway sur pneus

mou

Communauté Urbaine du Grand Nancy

Dates

1998-2000

Espaces publics

Strasbourg

Jardins de l’université

mou

Université de Strasbourg

Dates

1998-2005

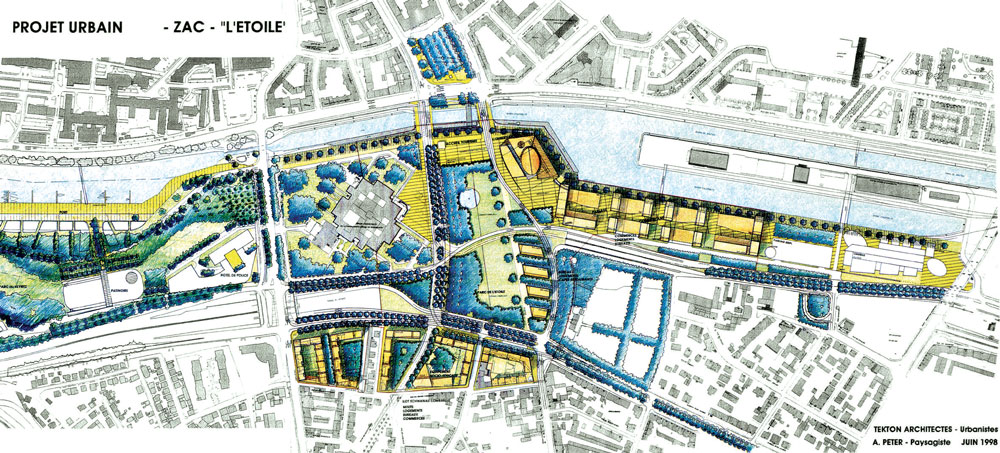

Urbanisme

Strasbourg

ZAC de l’Étoile

mou

Société d'Équipement de la Région de Strasbourg

Dates

1997-1998

Infrastructure

Autoroute A4

Rénovation des aires de service

mou

SANEF

Dates

1997

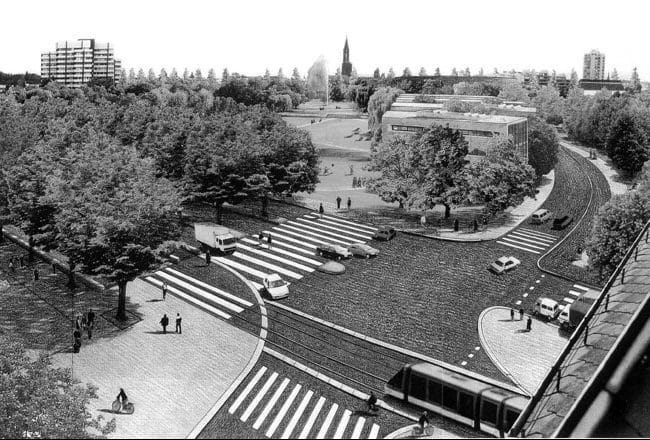

Espaces publics

Illkirch-Graffenstaden

Nouvel espace public du cours de l’Illiade

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1997-2000 et 2017 Insertion du Tramway

Ouvrages d'art

Illkirch-Graffenstaden

Pont du Lixenbuhl

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1997-1998

Infrastructure

Amiens / Longueau

Avenue de la Ville Idéale

mou

Ville de Longueau et Amiens Métropole

Dates

1996-2003

Espaces publics

Erstein

Cimetière paysager

mou

Ville d'Erstein

Dates

1996

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Ville allemande

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1995-2000

Ouvrages d'art

Strasbourg

Pont de l’Elsau

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1995-2000

Ouvrages d'art

Strasbourg

Pont du Faubourg National

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1995-2000

Urbanisme

Strasbourg

ZAC du Bon Pasteur

mou

Société d'Équipement de la Région de Strasbourg

Dates

1992

Espaces publics

Mont Sainte-Odile

Mémorial du crash du vol air inter 148

mou

Association des Victimes du Crash du Mont Sainte-Odile

Dates

1992

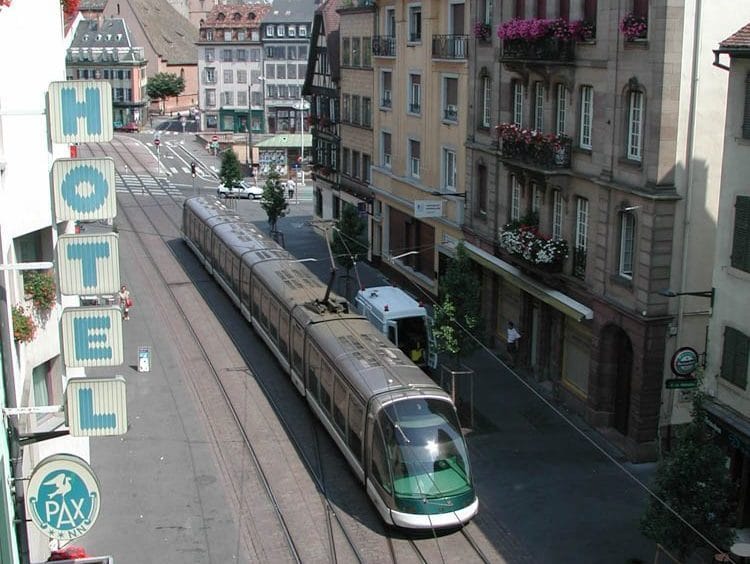

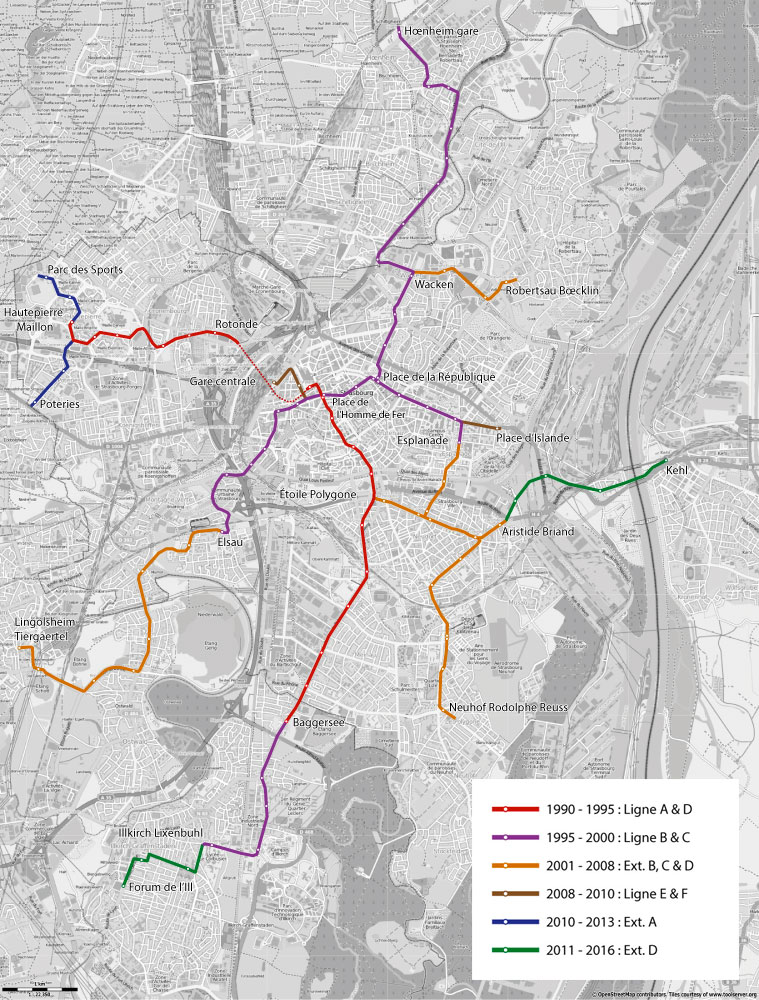

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Présentation générale

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2016

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Communes périphériques

mou

Commuanuté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2016

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Centre-ville

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2000

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Tramway et Design

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2016

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Tramway et faubourgs

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2016

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Tramway et ouvrages d’art

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2016

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Tramway et Pôles d’échanges

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2016

Infrastructure

Tramway de Strasbourg

Tramway et quartiers sensibles

mou

Communauté Urbaine de Strasbourg

Dates

1990-2016

Infrastructure

Mulhouse

Extensions du tramway

Espaces publics

Lille

Requalification de la rue du Molinel – Liane 5

mou

Métropole Européenne de Lille, Ville de Lille

Dates

Juin 2020 - En cours

Espaces publics

Dijon

Recomposition des entrées métropolitaines

mou

Dijon Métropole

Dates

Août 2019 - Février 2020

Espaces publics

Belfort

Réaménagement de la place de la République

mou

Ville de Belfort

Dates

Mars 2021 - en cours

Pôles d'échanges

Saint-Jean-de-Luz

Aménagement de P+R aux entrées Nord et Sud

mou

Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour

Dates

Janvier 2020 - Décembre 2022

Grands sites

La Rothlach

Piste de luge

mou

Collectivité européenne d'Alsace, Julian HOECKEL

Dates

Janvier 2021-février 2022

Le travail sur Metz Borny Sud a permis d’ouvrir une nouvelle entrée du quartier sur le réseau viaire structurant de la ville. Ce travail préalable sur les infrastructures et le paysage anticipe un accompagnement bâti dont les programmes et l’architecture doivent apporter de la diversité et de nouveaux centres d’intérêts. Le travail sur les infrastructures a donc un rôle de déclencheur.

Avant-après du projet : vue de l’échangeur

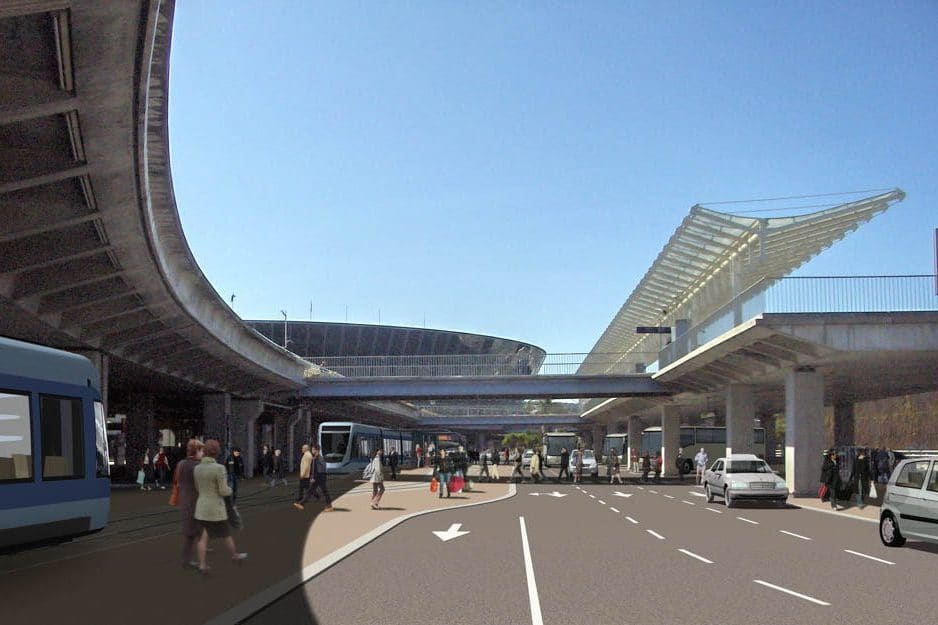

Une véritable gare routière interconnectée à la ville et à la gare ferroviaire

L’arrivée sur Strasbourg par l’entrée Ouest est aujourd’hui extrêmement problématique tant au niveau fonctionnel (pour tous les modes), que visuel (le paysage est très médiocre). Le déploiement de la gare routière dans l’arrière de la gare ferroviaire, la requalification de la rue Georges Wodli, du boulevard du président Wilson et du boulevard Sébastopol permettra de favoriser l’accessibilité en transports publics et modes doux dans des espaces publics revalorisés.

L’emplacement en gare basse permettra un accès rapide et fiable depuis l’A35 requalifiée ou depuis le TSPO pour les autocars, dont le nombre exponentiel obèrera l’accès au centre-ville de Strasbourg. Cet emplacement, éventuellement provisoire, enclenchera de manière pragmatique un début d’ouverture de la gare vers l’Ouest. Ce premier pas en entrainera d’autres… En premier lieu les bâtiments existants dont celui donnant sur la rue Georges Wodli qui pourrait devenir un marché couvert.

Redonner la place aux modes actifs sur la rue Georges Wodli

Ce square, tant attendu dans le quartier allant de pair avec la rue de Sébastopol requalifiée, permettra de créer un espace public de qualité reliant le centre-ville aux quartiers entourant les Halles. Cet aménagement est prévu pour conserver un certain nombre d’arrêts pour les bus urbains et interurbains.

En sortant de la gare, le tramway attend le voyageur dans la cour parallèle au bus départementaux, aux taxis ; à quelques mètres se trouve une station de vélos. Dans le parking sur la gare se trouve une station de voitures de location et du car sharing. Sur une très petite surface donc, on trouve l’ensemble des systèmes de déplacement dans un espace urbain de qualité. C’est le principal tour de force de ce projet : mettre en contact tous les modes sans dispositif sophistiqué !

Le projet d’ensemble porte sur la requalification des espaces publics des casernes Saint-Charles, avec une stratégie de mobilité et une trame paysagère claire.

Partout il s’agit de mettre en place des situations immersives et des situations ouvertes. Les aménagements paysagers s’organisent autour d’un projet d’agroforesterie, élément majeur, au rayonnement métropolitain.

Des plantations diverses et variées se développent comme un boisement libre d’accès. Sis en promontoire sur la terrasse du Muy, la plus haute du site, faisant écho à la mise en valeur du patrimoine monumental que représente la caserne du Muy. Dans cette logique de mise en valeur d’éléments bruts ou existants, les balcons et allées liés au boisement sont des éléments minéraux rectilignes dont le traitement de sol sera sobre. Au nord du site, l’allée du Muy est celle qui mène depuis le cœur du quartier vers les plantations denses et sera donc traitée à la manière des allées de parc. Ici, c’est l’allée du boisement : mêmes essences plantées de part et d’autre d’un cheminement central, en retrait des murs de soutènement. Cet espace procurera un cœur vert et frais pour les logements qui seront construits sur les terrasses. Les cœurs d’îlots seront plantés au maximum pour former un type d’agroforesterie. L’ombre des bâtiments permettant l’insertion de petits écosystèmes plus denses.

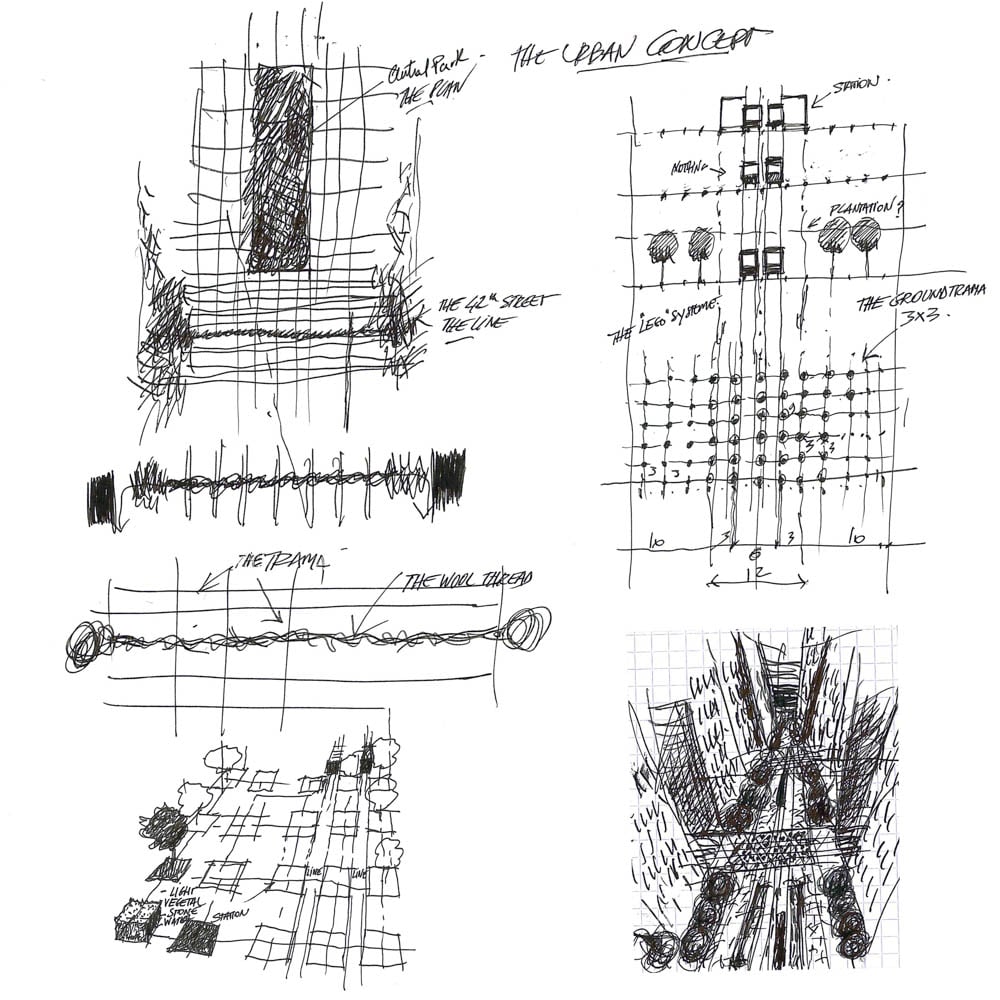

Une forêt en cœur de ville

Florissimo, concept issu de la grande époque des espaces verts, plonge le visiteur dans un monde merveilleux symbolisé par une profusion de fleurs et de végétaux. L’évènement souligne la sortie de l’hiver et dans une artificialité assumée, crée un spectacle généreux et coloré.

Ambiance dans le bateau

Le monde change… Le concept né durant les années glorieuses est confronté à une époque plus incertaine, individualiste, cherchant dans la nature une forme de sécurisation et des raisons de croire en l’avenir.

L’engouement pour toutes les formes du ‘‘durable’’ en est une manifestation concrète. Inscrire Florissimo dans l’air du temps nous semble indispensable pour assurer son succès ; nous souhaitons garder le spectacle mais lui donner un autre sens.

La prise de conscience que la biodiversité est menacée, et que cet appauvrissement sans précédent des espèces animales et végétales menace notre propre existence, peut non seulement remettre Florissimo dans l’air du temps, mais lui donner un rôle vertueux et d’avant-garde. Cette évolution permet de sortir

l’écologie de sa posture culpabilisante et moralisatrice, et, au moins le temps de la manifestation, la présenter comme un rêve collectif.

C’est pour relever ce pari ambitieux que nous avons imaginé une mise en scène associant la science à la haute technologie des effets scéniques.

Le projet prend place sur les communes de Barr et du Hohwald. Il s’agit de créer une piste de luge et de renforcer le caractère naturel aux abords de l’auberge de la Rothlach, clé de voute autour de laquelle s’articule le projet. Les aménagements s’inscrivent dans le projet global de création du pôle d’activité en pleine nature.

L’environnement immédiat de l’auberge est retravaillé pour inscrire le bâtiment dans un écrin vert et réduire l’artificialisation du site. Le stationnement des véhicules est relocalisé pour en minimiser l’impact visuel. Les cheminements piétons sont sécurisés et le carrefour D214/D130 est simplifié.

La piste de luge est implantée en retrait par rapport à la route départementale offrant un cadre remarquable à la pratique de la luge. Les remontées sont séparées de la piste par un dispositif de type ganivelles.

Plan du projet

Avec la reconstruction du téléphérique des grands Montets suite à un incendie, se pose la question de son accessibilité. Reste-t-on comme aujourd’hui principalement dépendant de l’automobile ?

Notre projet consiste à installer progressivement un mode de mobilité qui s’appuie sur le train et le bus ; le parking est donc fortement réduit (de 800 à 400 places), le paysage est « naturalisé » de même que les rives de l’Arve. De ce projet ponctuel, nous avons imaginé un concept de mobilité de plus en plus vertueux qui intègre tous les modes de transport et qui doit à terme supprimer totalement le trafic automobile dans Chamonix.

Ce chantier qui se terminera en 2027, fait partie des grands sites français. Au travail de R. PIANO sur le téléphérique lui-même, nous apporterons une dimension environnementale dans la vallée avec un vrai big bang au niveau des transports.

Principe d’aménagement du site

Le bord de mer est un concentré de fonctions sur un espace public de taille réduite. La fonction dominante (circulation et stationnement) occupe 65% de la surface ! Elle réduit ainsi les autres usages à la portion congrue et fabrique une nuisance peu compatible avec celle d’une vitrine avenante, généreuse et multifonctionnelle.

Aucun projet n’est possible sans réaliser au préalable un nouvel enrochement afin de stabiliser une berge en très mauvais état ! La solution est de décaler alors le nouvel enrochement afin de gagner 8 mètres de promenade plantée d’une véritable canopée donnant l’ombre indispensable à un espace convivial.

Le projet s’étend en longueur de la jetée du port de plaisance à la pointe Mahabou. Les 8 mètres gagnés sont la largeur minimum pour faire coexister une promenade continue avec kiosques et terrasses. Le revêtement de cette promenade contribue à donner un aspect noble et confère au lieu un sentiment de sécurité.

Complémentaire au projet du BHNS, ce projet est ouvert sur l’avenir.

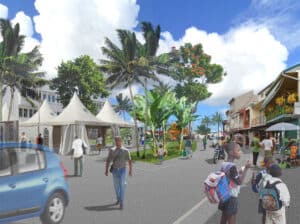

Situé au Centre Nord de la Martinique, le Gros Morne est une commune rurale de l’île et une des sept localités à n’avoir aucun contact direct avec la mer. Cette commune agricole est dominée par un relief montagneux et caractérisée par une végétation luxuriante et un réseau hydrographique dense.

Le projet d’aménagement du centre-ville a pour objectif de réaffirmer le bourg historique comme le centre de la vie culturelle et économique du Gros-Morne. Repenser le plan de circulation pour donner un nouveau souffle au centre-ville est un préalable indispensable à la création d’un cœur fédérateur, un réseau d’espaces publiques connecté et hiérarchisé. Des actions diverses sont proposées : une grande place multifonctionnelle, paysagée et animée à proximité de la Mairie, une «zone de rencontre» pour y insuffler une nouvelle ambiance vivante et attractive, renforcer des liaisons douces confortables vers les quartiers périphériques pour faciliter le développement de la vie sociale et économique locale, mettre en scène le belvédère et créer un écrin végétalisé à l’Eglise pour offrir un lieu de détente aux seniors et familles, dans un contexte où les espaces paysagers sont rares…

Réaménagement de la place de la Mairie

Réaménagement de la rue Jules Ferry

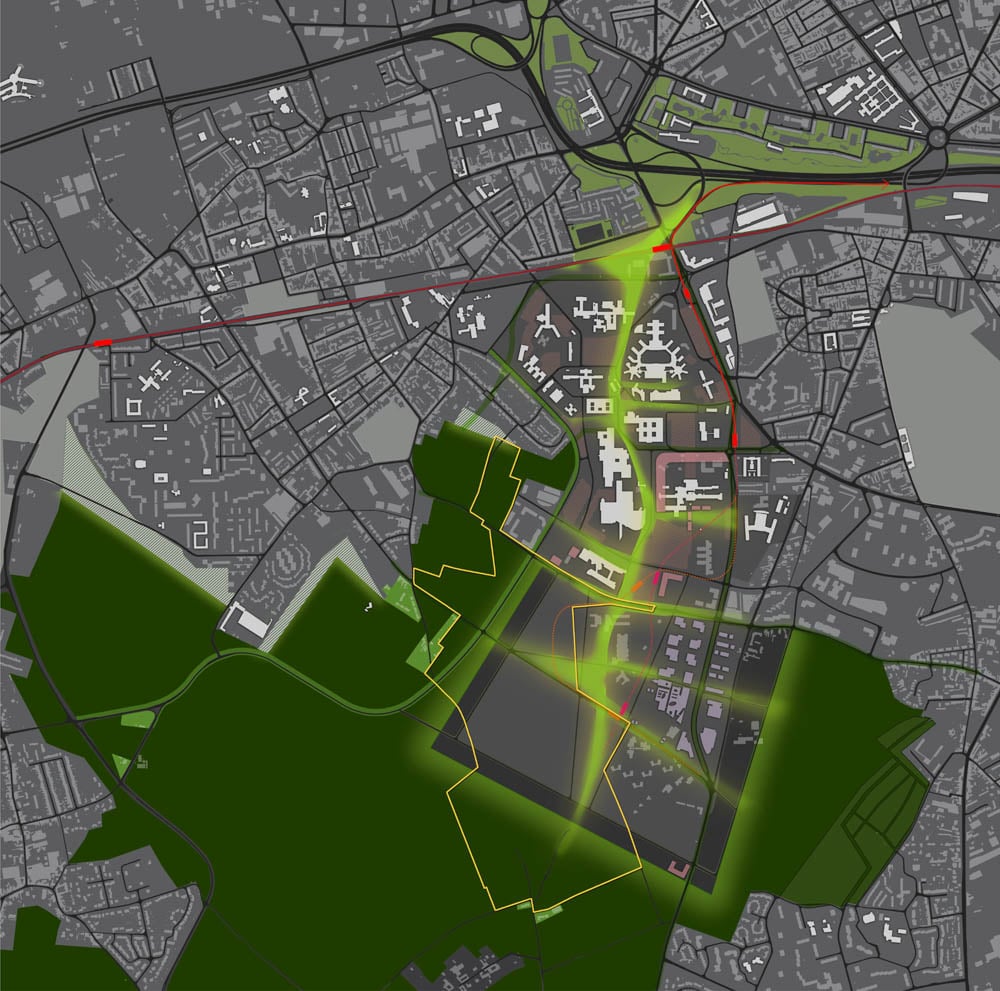

Une étude récente pour le compte d’APRR sur la modernisation de l’A36 nous a permis de faire connaissance avec les différents projets d’études en cours aussi bien au niveau de la Ville que de l’Agglomération. Elles visent à répondre aux trois principales priorités de Mulhouse :

• La diversification économique en prenant appui sur les friches industrielles,

• L’attractivité résidentielle en créant de nouvelles aménités et en réhabilitant le parc existant,

• Le marketing en développant les grands équipements dont certains ont vocation à être trinationaux.

Hélas ! La somme d’études sectorielles ne se substitue pas à une vision, un fi l conducteur ou une cohérence globale. En période de disette budgétaire, ouvrir des fronts sur tous les domaines, sur tous les secteurs en même temps, c’est s’exposer à brouiller les pistes, à ne jamais achever les projets ; c’est le cas à Mulhouse, « une grande œuvre inachevée », m’a dit un jour son ancien maire. Il faut donc prioriser « synergiser » en s’appuyant sur ses forces : sa situation géographique, sa taille, son passé industriel, sa géographie. C’est précisément l’objet de cette étude et comme cela que nous la comprenons : « Inversons le regard » et parions sur le grand monument des villes du XXIe siècle : le Paysage/la Nature. Ce pari s’appuie sur un déjà-là contrairement aux bâtiments, aux infrastructures de transports. Ce déjà-là a été très malmené par l’industrie, par les infrastructures, par une substance bâtie qui s’en est beaucoup éloignée.

La Ville-Nature est une carte gagnante pour plusieurs raisons :

• Elle répond aux nouveaux entrants « durables » : climat, biodiversité, qualité de l’air et de l’eau,

• Elle répond aux critères d’installations existantes et terme de cadre de vie : ceci vaut pour les entreprises comme pour les résidents,

• Elle induit des comportements vertueux : promotion du vélo, de la marche à pied et fabrique de la sociabilité

• Elle valorise des fonciers perdus, des délaissés, des zones polluées,

• Elle crée un sentiment de bien-être par son ambiance, par la qualité de ses lumières et de ses premiers plans.

L’inversion du regard est une méthode qui chamboule les réflexes classiques du projet urbain : la transformation du lourd est précédée par celle du « soft ».

Des parkings-relais pour réaménager les portes d’entrée.

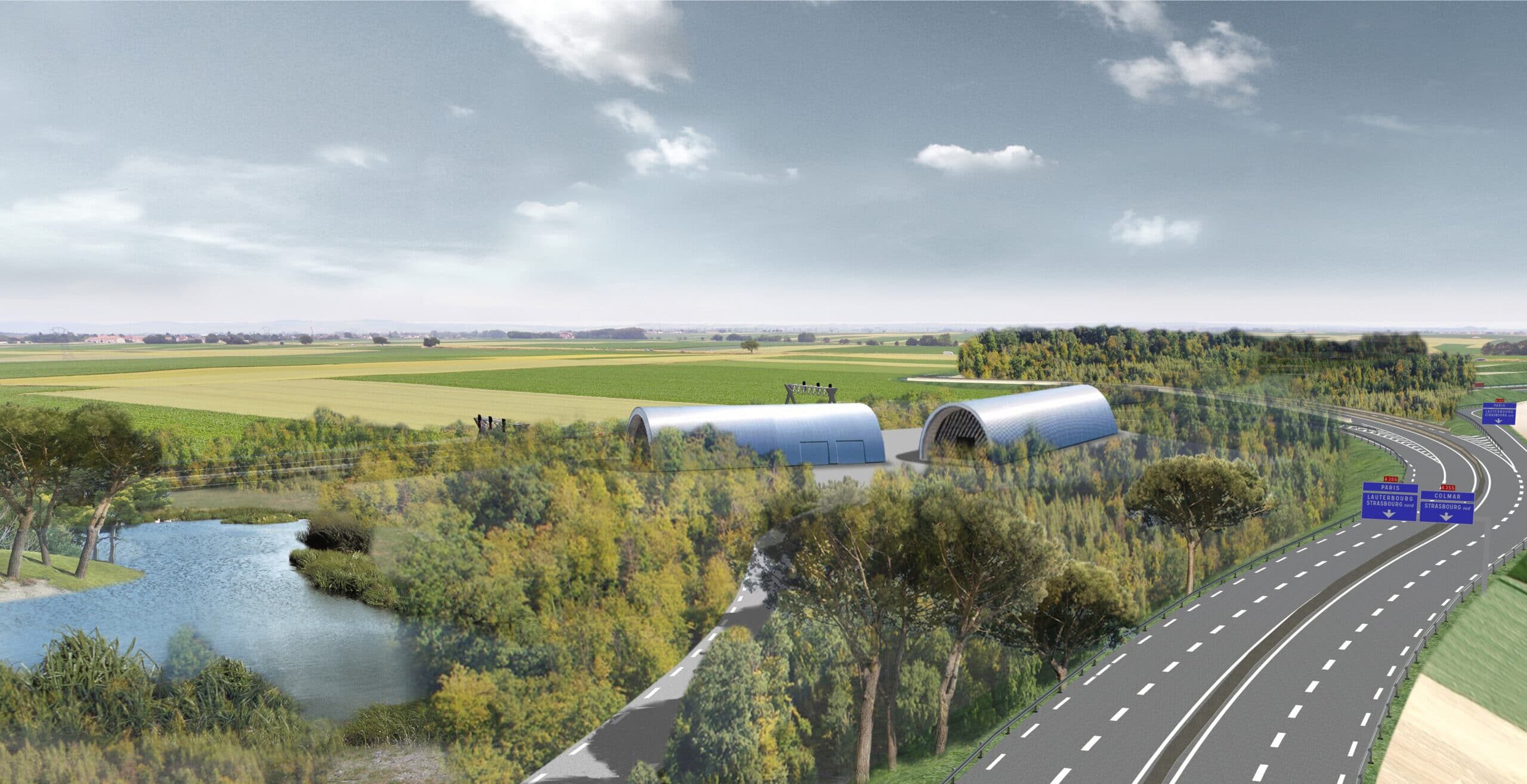

La création de deux parkings-relais de 200 et 250 places a permis de répondre à la fois à une problématique de mobilité et de paysage.

Chaque ouvrage est adapté au site. Le traitement d’une grande simplicité satisfait à des critères d’infiltration des eaux pluviales, de création d’énergie et d’avoir une véritable canopée, une piste cyclable relie les extrémités de la Commune.

Le préalable : le plan de circulation et de stationnement

Une place libérée de sa fonction stationnement

Un aménagement qui valorise son patrimoine

- aménager des perspectives sur les façades pour donner de la profondeur à la place

- faire remonter le monument central dans une mise en scène qui renforce sa présence

- valoriser le pourtour en valorisant mieux la perspective sur le lion

Créer un contraste d’ambiance entre les deux places et un cœur bicéphale

Une place répondant de manière forte à tous les paramètres du durable

- Reconnaître ce territoire pour sa particularité et son potentiel,

- Créer une instance de gouvernance transversale sur le modèle des OIM bordelais : le PIM Nord pourrait servir de laboratoire pour les 4 autres territoires à enjeux fort de la Métropole.

La particularité de cette rue nous a conduit à créer un profil en V avec un point bas qui se trouve dans l’axe de la rue. Cette modification altimétrique casse le caractère routier. Ceci n’est pas flagrant sur des plans et coupes, mais compte énormément dans l’espace réel. Ce profil en V est très souvent utilisé pour aménager des rues piétonnes, plus rarement des rues de telle largeur.

Bien sûr, ce profil est lié au fait que nous cherchons à casser la dichotomie classique des rues entre chaussée et trottoirs. La rue du Molinel, nous la percevons comme quelque chose de singulier, une sorte de cour urbaine ; tout sauf une rue classique. Cela souligne aussi le lien très important que constitue cette rue entre le Palais des beaux-Arts et la gare de Lille-Flandres.

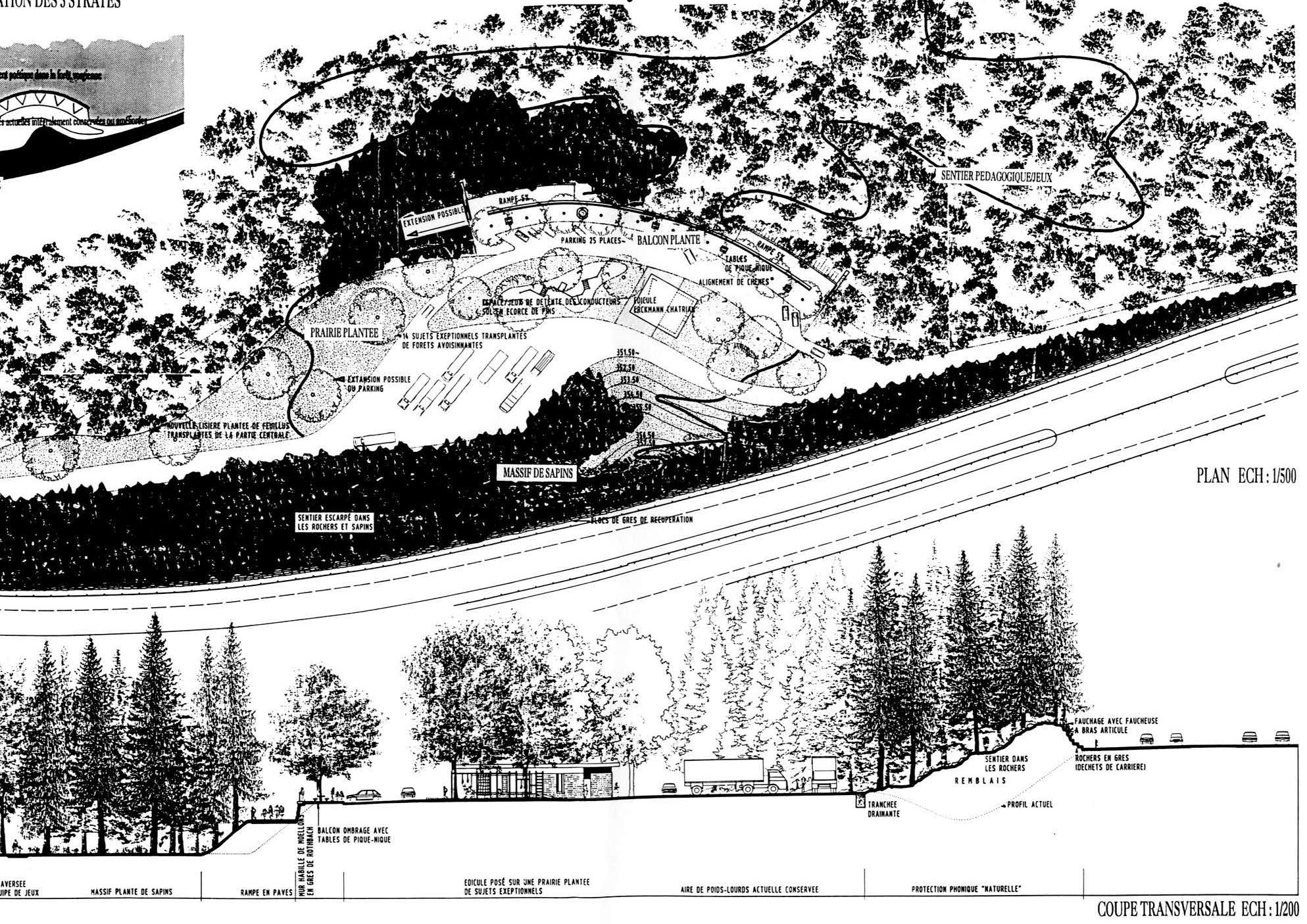

Le tracé de l’A480 à travers la métropole de Grenoble est un parcours très contraignant. Il doit composer avec une rivière capricieuse sur le flanc Ouest et une ville qui se diversifie sur son flanc Est. Ces deux facteurs contextuels ont nécessité des mesures d’insertions très soignées en conciliant les exigences environnementales, une valorisation de l’image de Grenoble et une impression de réduction de l’effet de coupure.

Pour répondre à ces exigences le projet prévoit de :

– minimiser l’élargissement de l’emprise.

– mettre aux normes la récupération et traitement des eaux pluviales.

– rendre l’autoroute plus silencieuse.

– améliorer les cheminements transversaux des modes actifs.

– faciliter les relations entre les rives et l’autoroute.

– améliorer l’image de Grenoble perçue depuis l’autoroute.

Mur anti-bruit en pierre

Chantier : double paroi en galets dans cadre métal avec remplissage acoustique en sable

Le projet repose sur le concept de «Ville apaisée» offrant la part belle aux modes doux, écartant le principe d’une «île-giratoire» pour dégager un centre-ville en «presqu’île».

La circulation automobile passe ainsi au second plan afin de satisfaire à ce concept.

Un parc dans la ville

Plan masse

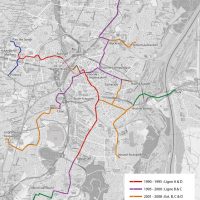

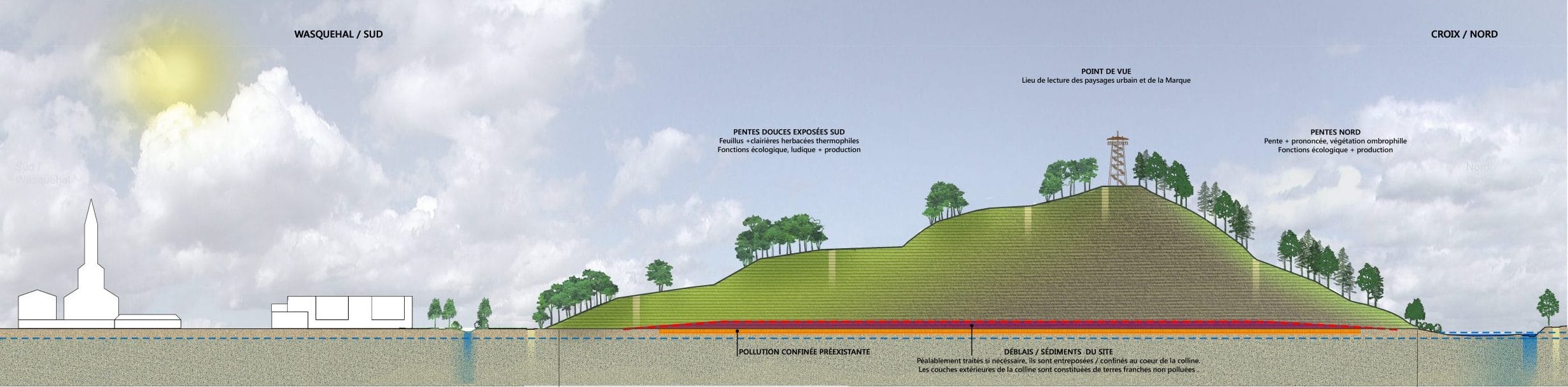

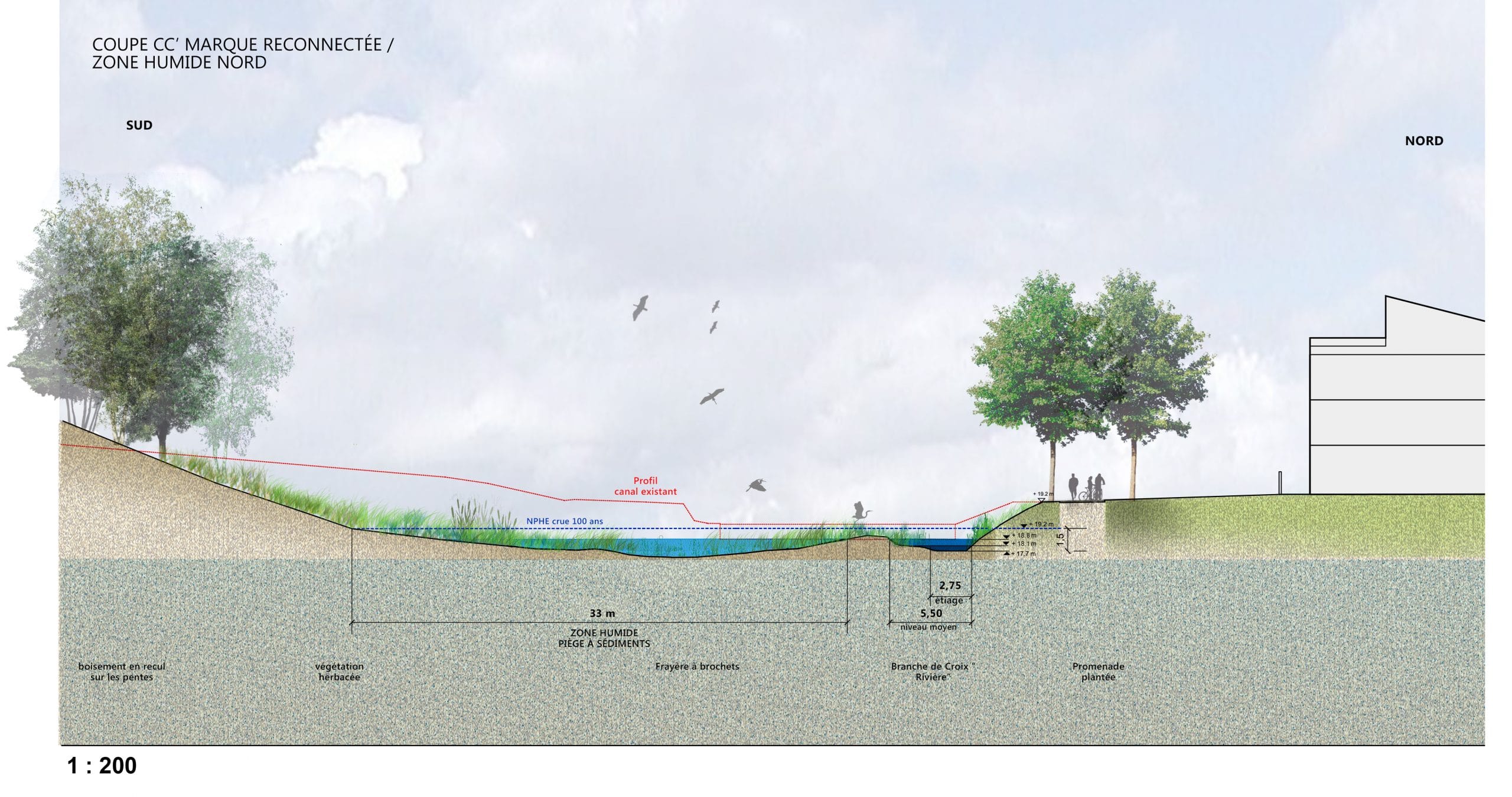

En adoptant en 2012 le Plan Bleu Métropolitain, la MEL a acté le rôle central que doivent jouer les canaux et les rivières dans le territoire métropolitain Lillois et dans la création d’une nouvelle identité. L’étude stratégique, alors menée par notre groupement a permis d’identifier 9 sites-clefs pour la politique de reconquête et de redéveloppement urbain et naturel autour du réseau bleu. La Branche de Croix est l’un des sites à plus fort enjeux Mais c’est aussi l’un des sites les plus complexes à réhabiliter en raison de la pollution des sols et de l’état de la rivière – qui ne coule plus – suite à la récente histoire industrielle et urbaine du site.

Pollution de cette friche de l’industrie lourde et putréfaction des eaux de la Marque, rivière contrariée compromettent, aujourd’hui son développement urbain et paysager.

Un scénario vertueux basé sur des actions complémentaires permettra de transformer ce délaissé de 25 hectares en « LiIle Métropole », cœur de nature tant désiré dans un contexte fortement urbanisé :

– Restauration hydraulique, écologique et paysagère de la rivière Marque.

– Confinement des terres et sédiments pollués, après traitement si nécessaire, dans une butte paysagée de 30m de haut au cœur du Parc, participant pleinement à l’équilibre économique de l’opération (redevance de mise en décharge).-Remise en navigation partielle de la Branche de Croix, création d’un port de plaisance.

Ces actions sur l’hydraulique et le paysage, complétées par l’amélioration du plan des mobilités (optimisation des dessertes TC, développement des cheminements doux…), rendent crédible l’intensification urbaine des centres villes de Croix et de Wasquehal. Au total, ce sont plus de 200 000 m² de SHON de logements qui sont envisagés en lien avec le cadre de nature intense, dont 1/3 de logements et 2/3 d’activités.

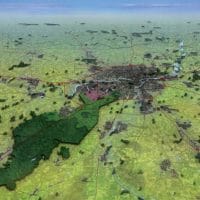

Vue aérienne du site

Vue vallée de la Marque

Profil colline et zone humide de la Marque

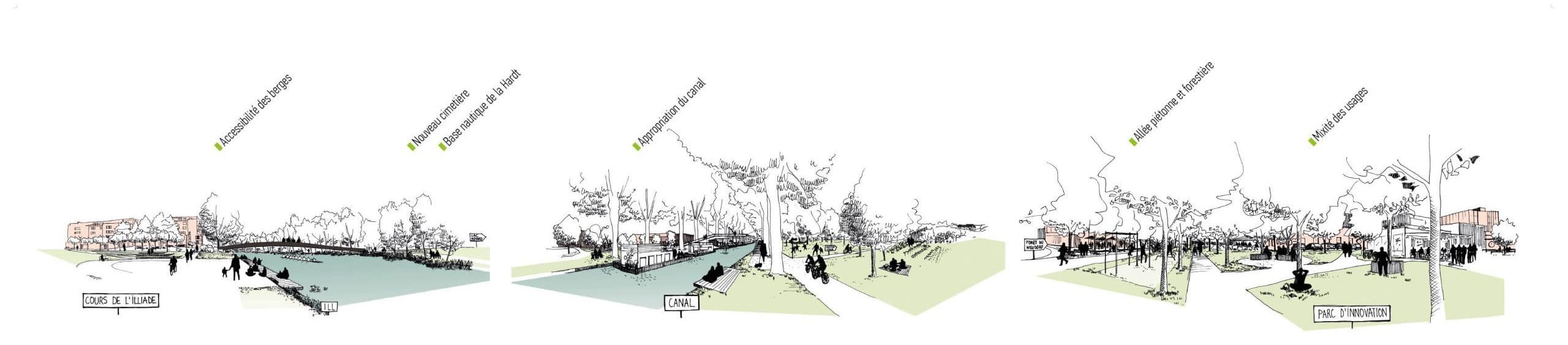

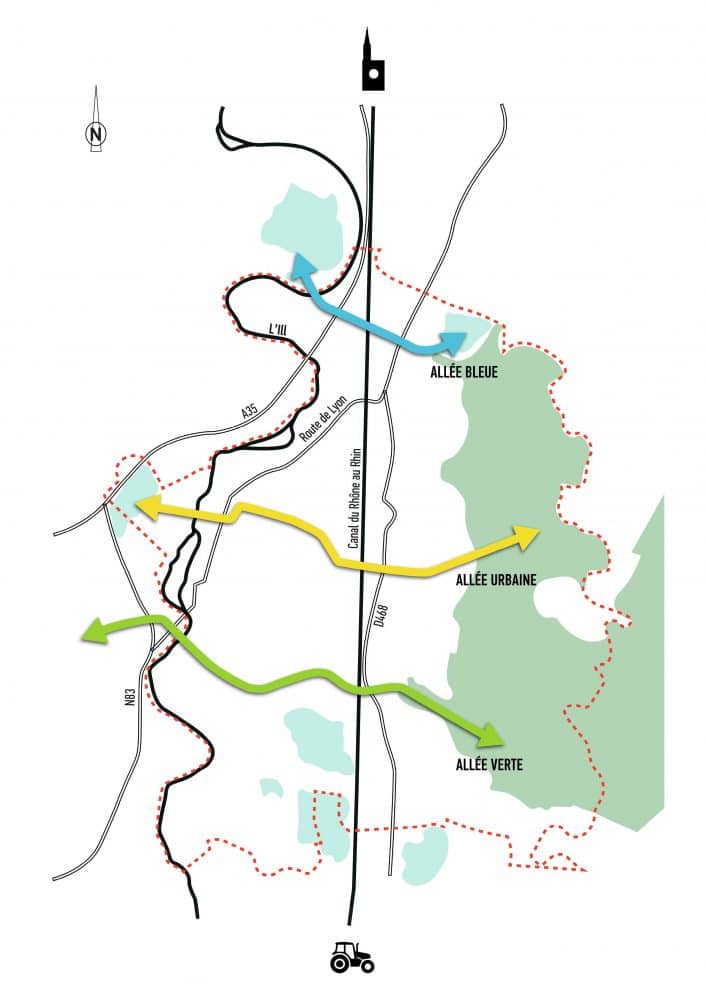

À Illkirch-Graffenstaden, toutes les infrastructures linéaires structurantes sont orientées Nord/Sud : rivière, canal, tramway, routes et autoroutes sont dirigées vers la ville centre. Il en résulte un découpage en tranches de la commune qui limite les échanges entre ses composantes ; affaiblit la perception de ses richesses et survalorise son tropisme vers Strasbourg.

Les 3 grandes allées Est/Ouest rééquilibreraient cet état de fait et articuleraient autour d’espaces publics de nature différentes toutes les composantes de la commune en les rapprochant. De la forêt du Neudorf au lac Achard, on doit pouvoir circuler en vélo sans obstacles ou déambuler sur une partie.

Elles relient, réorientent et donnent une vocation à des espaces tout en renforçant la présence de la nature, en sanctuarisant un vide entre Strasbourg et la commune.

Ces 3 allées croisent le canal et l’Ill. Elles en facilitent l’accès et forment des boucles offrant plusieurs variantes dans les parcours. Avec ces deux cours d’eau, Illkirch-Graffenstaden se dote d’un maillage nature, destiné à renforcer le sentiment mainte fois exprimé d’un «bon vivre» et d’une appartenance à «un village».

Les 3 allées peuvent aussi donner des inflexions à des projets en cours, comme les rives du canal, et en susciter d’autres dans un équilibre ville/nature beaucoup plus ambitieux.

L’allée bleue, entre Ostwald et Baggersee, un grand corridor écologique

L’allée urbaine, une chaîne d’espaces publics du lac Achard à la forêt du Neudorf

L’allée verte, une valorisation écologique du Sud de la commune

Localisation des allées

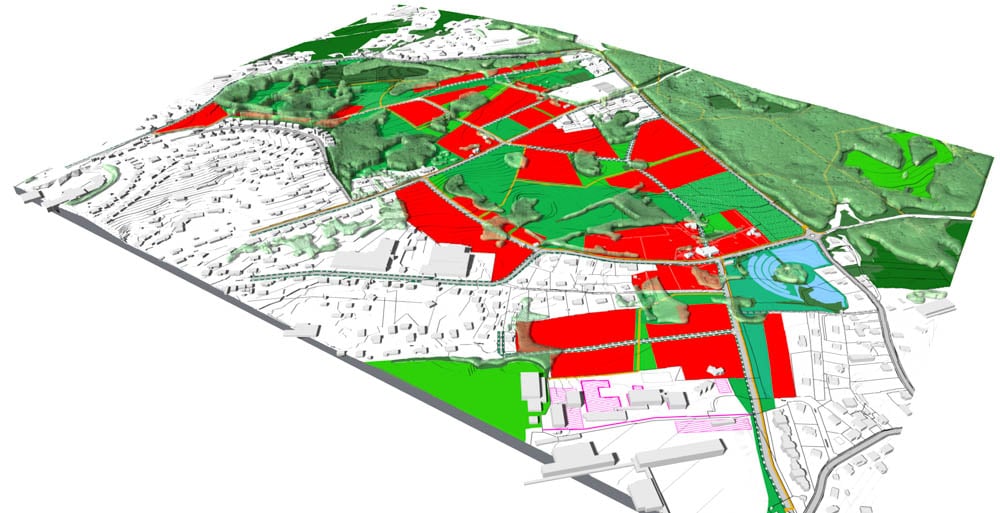

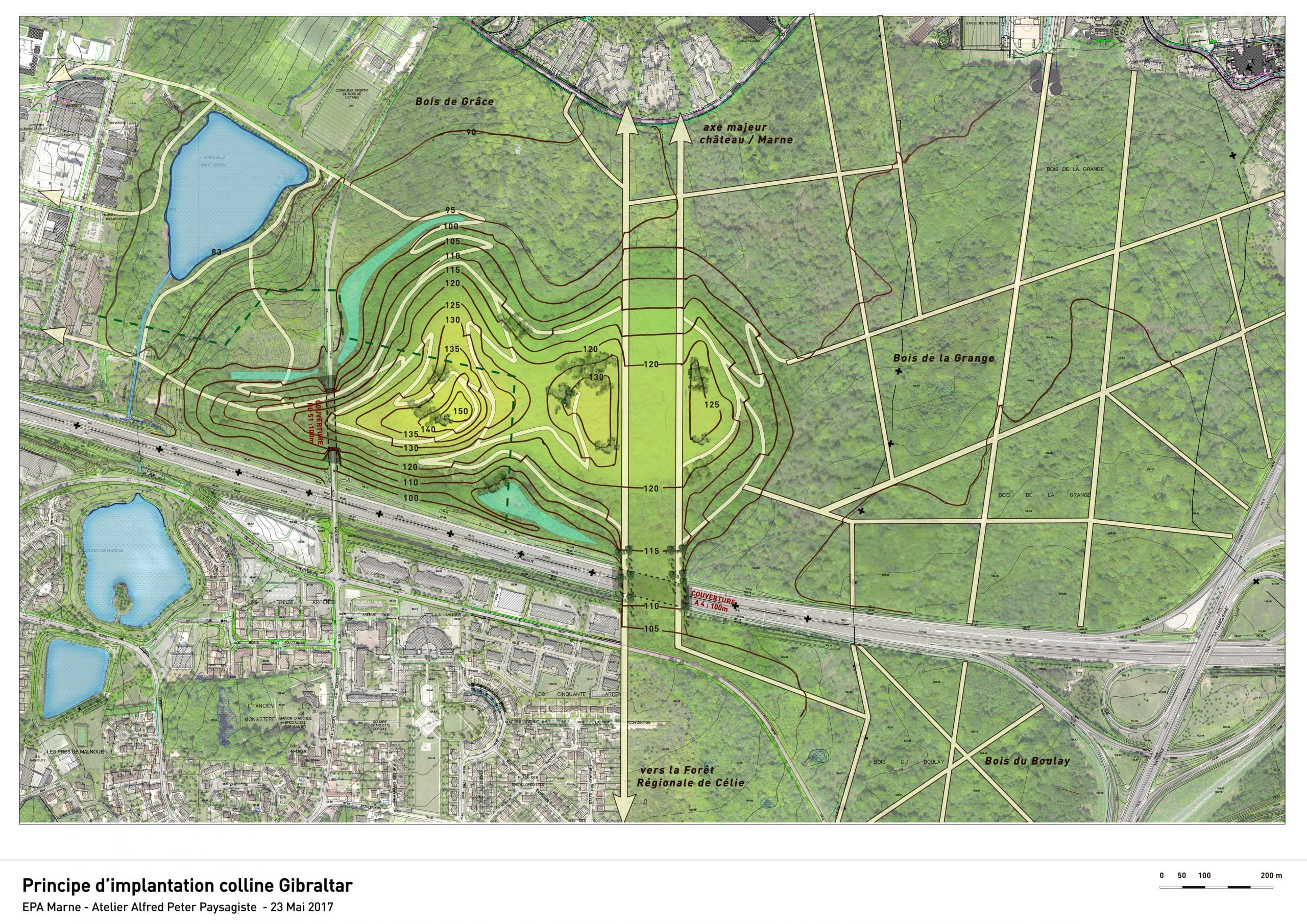

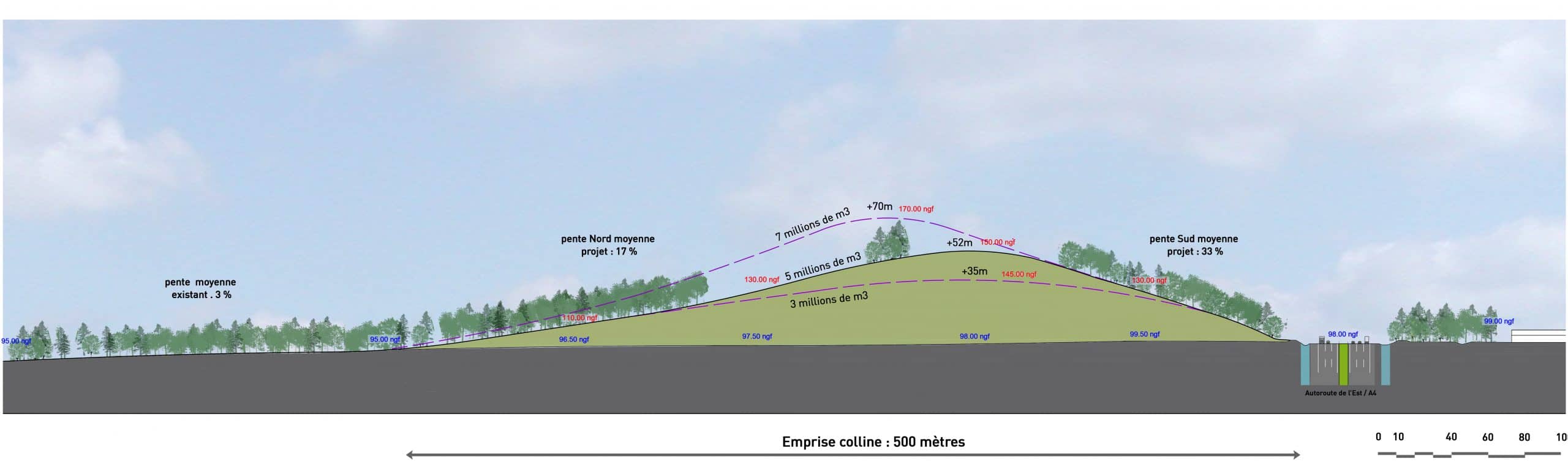

La Colline de Gibraltar doit redevenir dans son aspect final un paysage boisé naturel capable de supporter des aménités urbaines. Cet objectif est consubstantiel au projet lui-même ; pour y arriver, un effort important est prévu dans le projet sur plusieurs points :

– La création d’un sol fertile sur une forte épaisseur en travaillant à partir des matériaux mis en place et en les enrichissant avec la matière organique. Cette création de sol sera encadrée par un expert pour l’intégrer dès le départ dans le processus de création de la colline.

– Les plantations de type forestier seront réalisées à partir d’essences adaptées au substrat et aux essences locales. L’objectif prioritaire est de recréer un milieu riche, dense, dans tous les étages d’une forêt saine. Les plantations seront donc réalisées avec un mélange d’arbres formés, de baliveaux et d’arbustes pour créer le corridor écologique. Cet aspect plantations sera lui aussi encadré par des experts en matière de régénération forestière.

– Le confortement, c’est à dire le suivi des plantations sur une période de 4 ans pour assurer la bonne installation du système naturel. Le futur propriétaire de la colline récupérera donc un paysage installé qui ne demandera pas plus d’entretien qu’une forêt classique.

Ces trois temps, création d’un sol fertile, opérations de plantations et confortement sont des éléments prépondérants dans le projet car c’est sa finalité même. La Colline de Gibraltar n’est pas un nouvel élément dans le paysage mais un maillon manquant dans un système haché par les grandes infrastructures.

Une colline métropolitaine, pas une butte !

Inversion du regard et trame verte

Une capacité de stockage ajustable avec un optimum autour de 5 millions de m3

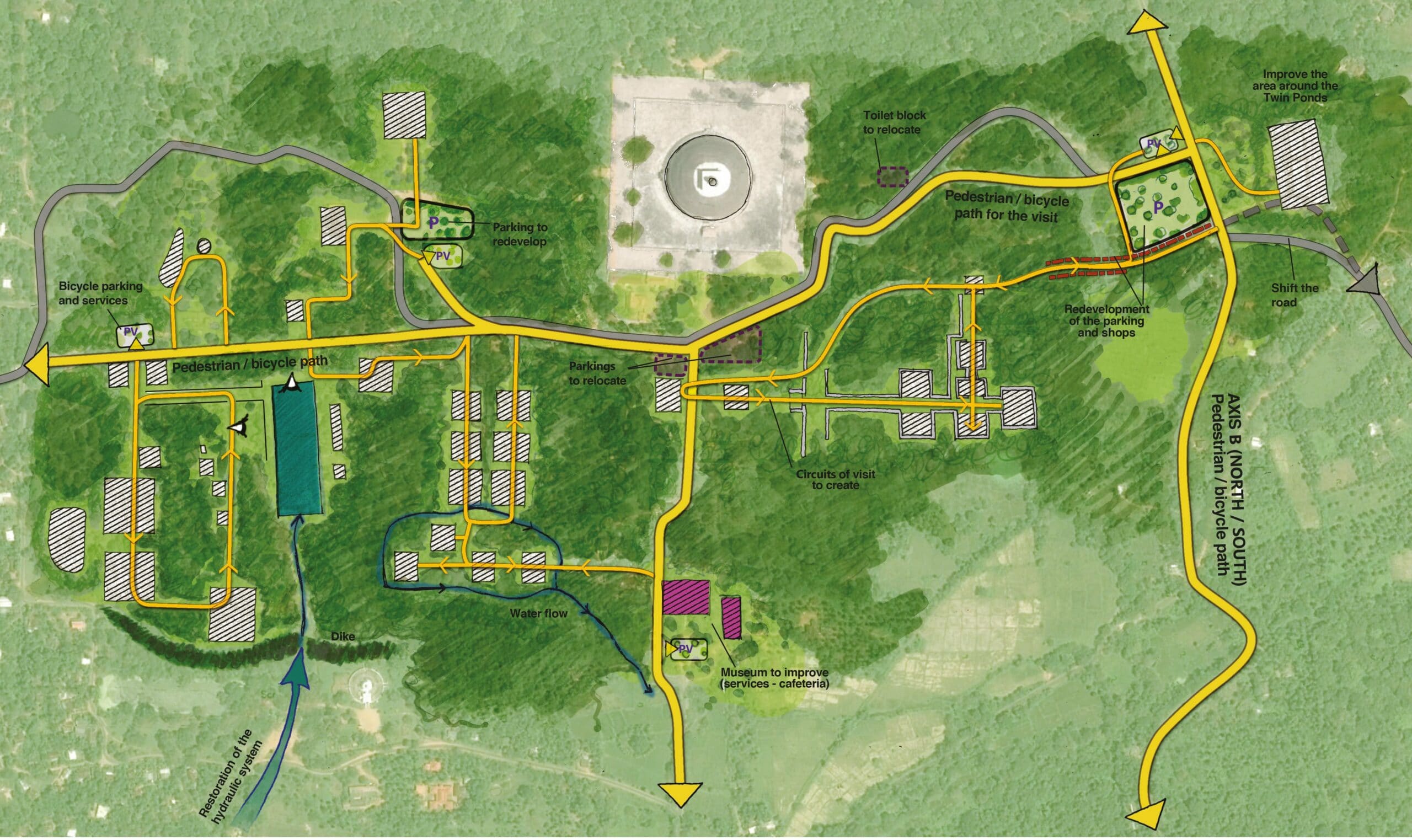

Anuradhapura est l’une des anciennes capitales du Sri Lanka, célèbre pour son site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les ruines, bien préservées, sont un témoignage de la sophistication de la civilisation sri lankaise qui s’est épanouie au début de l’ère commune. La ville disposait de systèmes d’irrigation extrêmement complexes, dont beaucoup sont toujours en usage.

L’Agence Française de Développement (AFD) conduit un projet de valorisation du patrimoine, de développement du tourisme, et d’amélioration du fonctionnement de la ville moderne. Une équipe pluridisciplinaire, dirigée par l’agence d’urbanisme de la ville de Bordeaux, a été chargée de constituer une préétude de faisabilité. L’atelier Alfred Peter, responsable de l’expertise paysagère, a développé un plan directeur et différents scénarii d’aménagements de sites.

Le projet met en valeur le paysage exceptionnel de la région d’Anuradhapura, afin de proposer une expérience unique aux visiteurs.

Un nouveau réseau de voirie réservé aux modes de transports doux et basé sur le tracé historique des axes de desserte du site, donne une meilleure lisibilité du territoire.

Ces aménagements permettent de découvrir les monuments sous un angle neuf, tout en créant de nouveaux moyens de se déplacer en sécurité et à l’abri de la pollution dans la ville moderne.

Plan du site d’Abhayagiri Monastery

Nouvel itinéraire cyclable et piéton le long de la voie ferrée

Nouvelle promenade le long de Nuwara Wewa Tank

Nouvel itinéraire cyclable et piéton le long de la voie ferrée

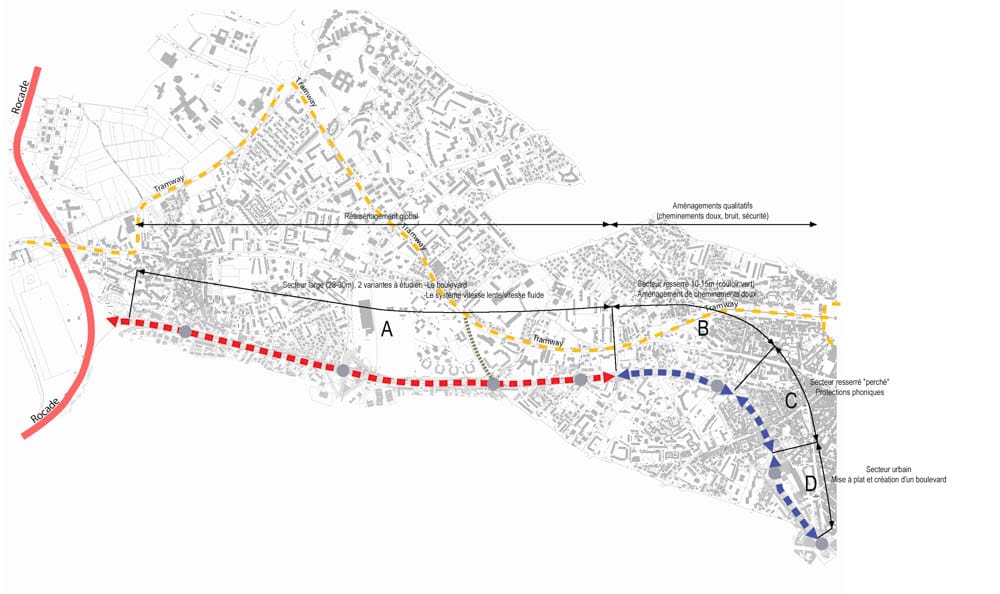

Ce projet de Transport en site propre est le deuxième volet de la réorganisation du réseau basée sur 4 lignes structurantes. La ligne 2, orientée Nord-Sud, complète la Ligne 1 reliant Bayonne – Anglet – Biarritz d’Est en Ouest.

Le parcours de la ligne 2 permet de desservir des territoires attractifs en plein développement situés aux deux extrémités du tracé.

Dans sa partie centrale, la nouvelle ligne reprend le tracé de la ligne 1 en desservant notamment le centre historique de Bayonne.

L’objectif urbain de ce tracé est également de liaisonner de nombreux projets de requalification de sites, et pour Tarnos, un travail soigné de « couture » et de partage d’espaces publics parviendront à reconnecter ses deux morceaux de ville..

Station multimodale

Station multimodale

Le bus est le système de transport public le plus utilisé dans le monde ; souvent considéré comme le moyen de transport du pauvre, il a, ces dernières années, retrouvé une place non négligeable dans les transports modernes en gagnant en confort, en capacité et en efficacité.

Dans une île encore faiblement motorisée, nous sommes persuadés qu’il y a un véritable challenge à relever en créant un projet systémique dans lequel les modes doux, les taxis et le bus créent une offre rendant la voiture particulière inutile. Toutefois la possession de sa voiture reste un symbole social très fort ; pour contourner cette difficulté, nous pensons qu’un travail de fond sur l’espace urbain, combiné avec des mesures judicieuses de restriction des capacités routières, permet de rendre le bus « naturel », qualifiant et totalement intégré. C’est pour nous le principal défi de ce projet : Créer un projet unique, original et adapté à ce contexte très particulier, et non pas plagier un concept élaboré ailleurs….

Les études antérieures ont bien dégrossi le travail en définissant les armatures du réseau structurant. Notre travail consiste d’abord à le faire « atterrir », à lui donner un visage, à le faire réagir aux multiples contextes traversés. Dans ce domaine, le groupement a une longue expérience et en a tiré la stratégie appelée « les frappes ciblées ».

Ce principe, dont le nom (mais que le nom) est emprunté des militaires, consiste à ne pas saupoudrer le budget sur l’ensemble du parcours mais de le concentrer sur des lieux bien choisis en fonction de trois critères :

- ceux qui permettent de faire gagner significativement du temps aux véhicules de transport public,

- ceux qui permettent de créer une vraie qualité urbaine,

- ceux qui permettent d’interconnecter tous les systèmes entre eux,

En dehors de ces trois situations, le grand avantage des bus est qu’ils peuvent emprunter des voiries existantes. Cette souplesse du système permet une utilisation optimale du budget pour améliorer la qualité de la vie quotidienne des mahorais.

Cette stratégie, que nous avons mise en place sur les projets TCU comme Dunkerque (DK plus), Belfort (Optymo 2), ou encore Bayonne-Anglet-Biarritz, montre à quel point chaque projet est, pour nous, une invention unique et non transposable.

Pôle d’échange central à proximité du Marché

Desserte des groupes scolaires à Kawéni

L’attractivité d’un transport collectif dépend de sa régularité, qui le rend prévisible et fiable pour le voyageur. En réduisant les points noirs de circulation, le projet d’aménagement supprime les aléas de temps de parcours, assure que le bus soit à l’heure à chaque station, et que son temps de parcours soit toujours le même.

La mise en place du BHNS permet au transport en commun d’être plus compétitif au regard de l’automobile. Il est projeté que 15 % des usagers de la ligne de TCSP, après sa mise en service, utilisaient une voiture auparavant pour se déplacer. Le projet participe activement à une décongestion urbaine de par son attractivité.

Le confort physique des passagers est amélioré par la réduction des temps d’arrêts et des accélérations et décélérations dues aux congestions routières.

Chaque ligne du projet TCSP aura 2 pôles multimodaux principaux qui permettront de desservir les liaisons transfrontalières.

Le long du parcours du TCSP sont aménagées plusieurs plateformes d’intermodalité permettant à l’utilisateur d’avoir accès à un service de location de vélo et de location de véhicules électriques. Un seul support de billettique est utilisé pour l’ensemble des services.

Ces lignes permettent d’améliorer sensiblement les temps de parcours, le confort de déplacement et l’accessibilité en général. Cela se traduit par un gain de fréquentation, pour le projet à l’horizon 2020, de 12% par rapport à la situation « Fil de l’eau» 2020, et un gain de fréquentation de 34% par rapport à la situation de calage 2006.

Les estimations de la fréquentation, avec le projet TCSP année 2020 est de 37 096 voyageurs/jour.

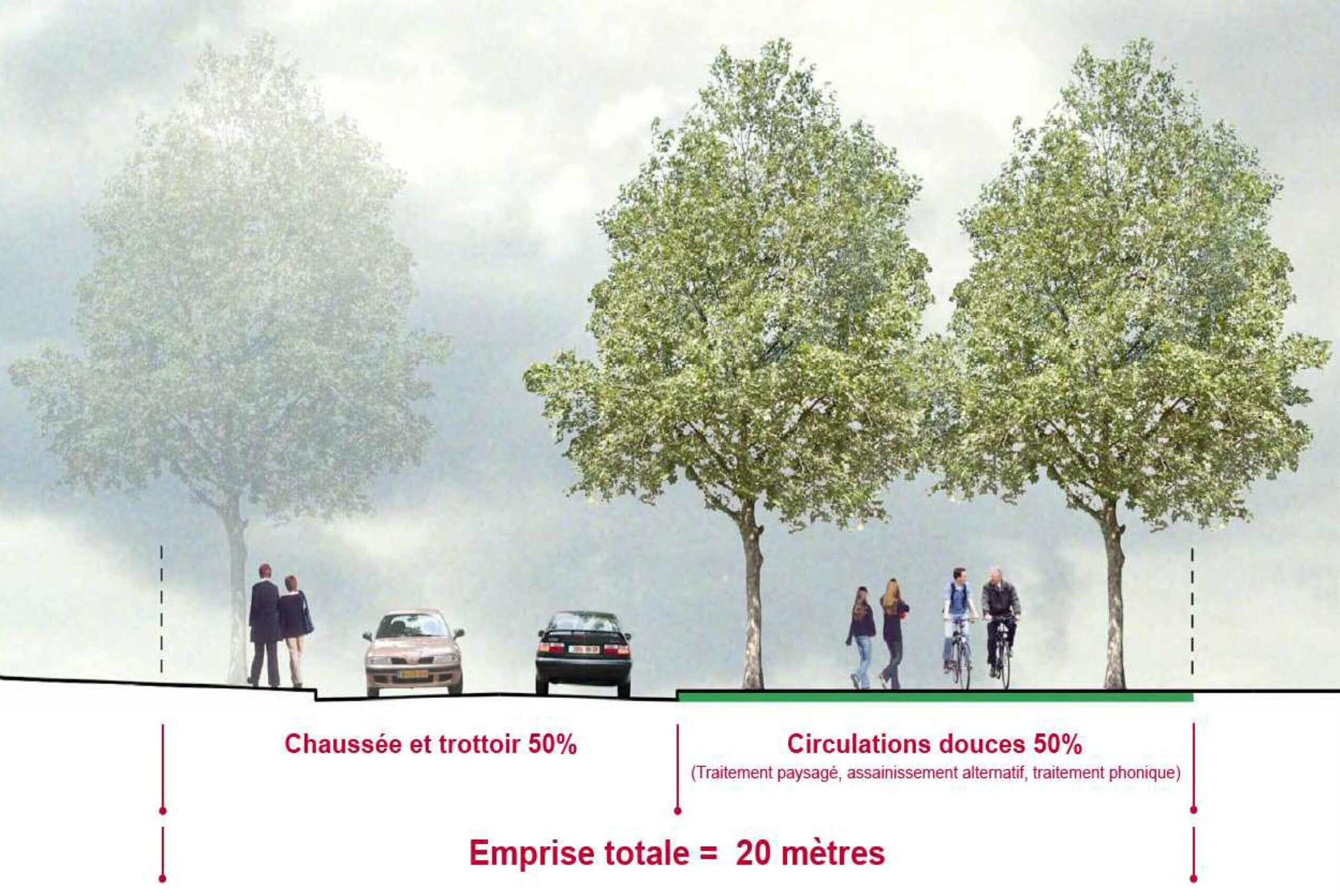

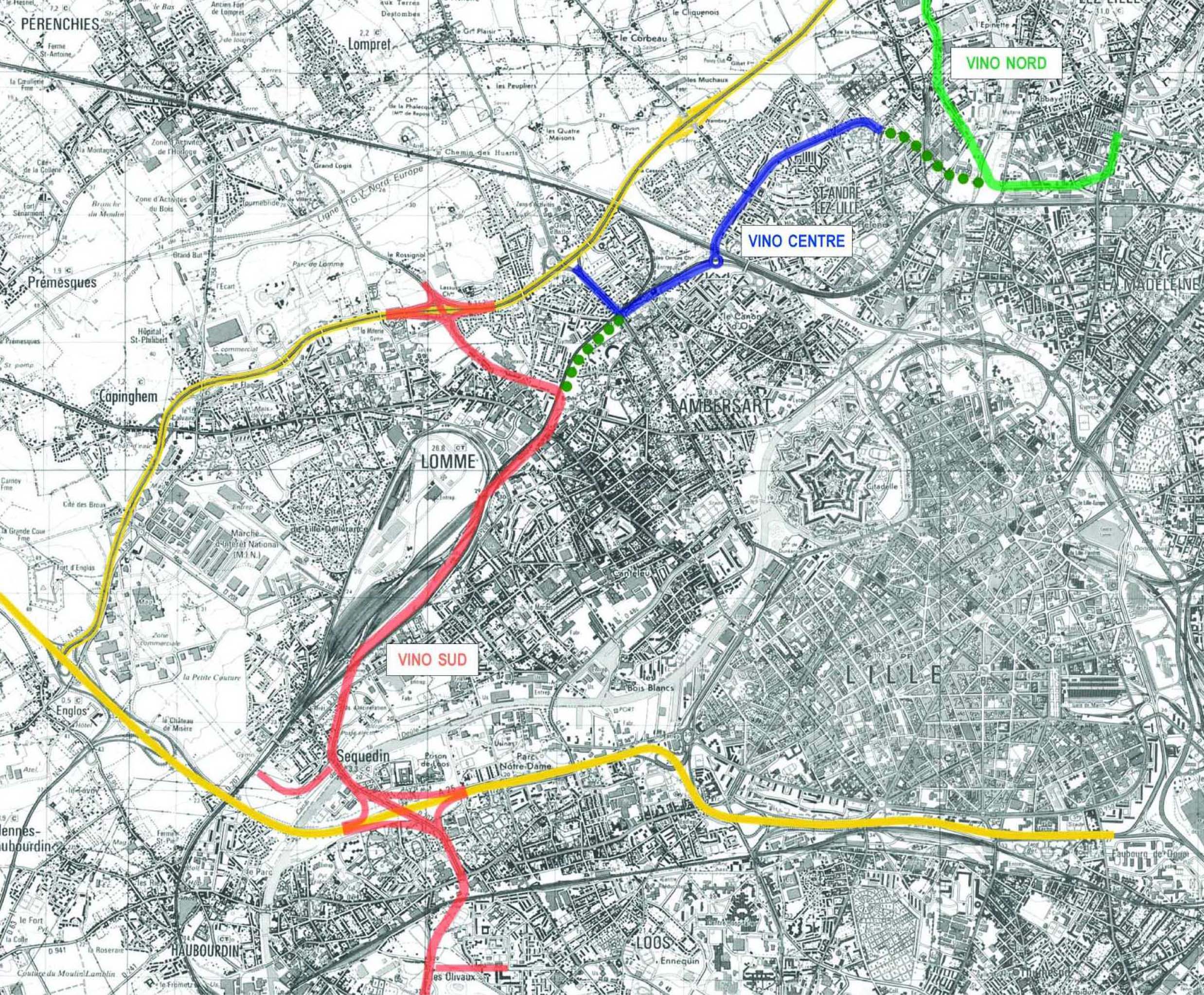

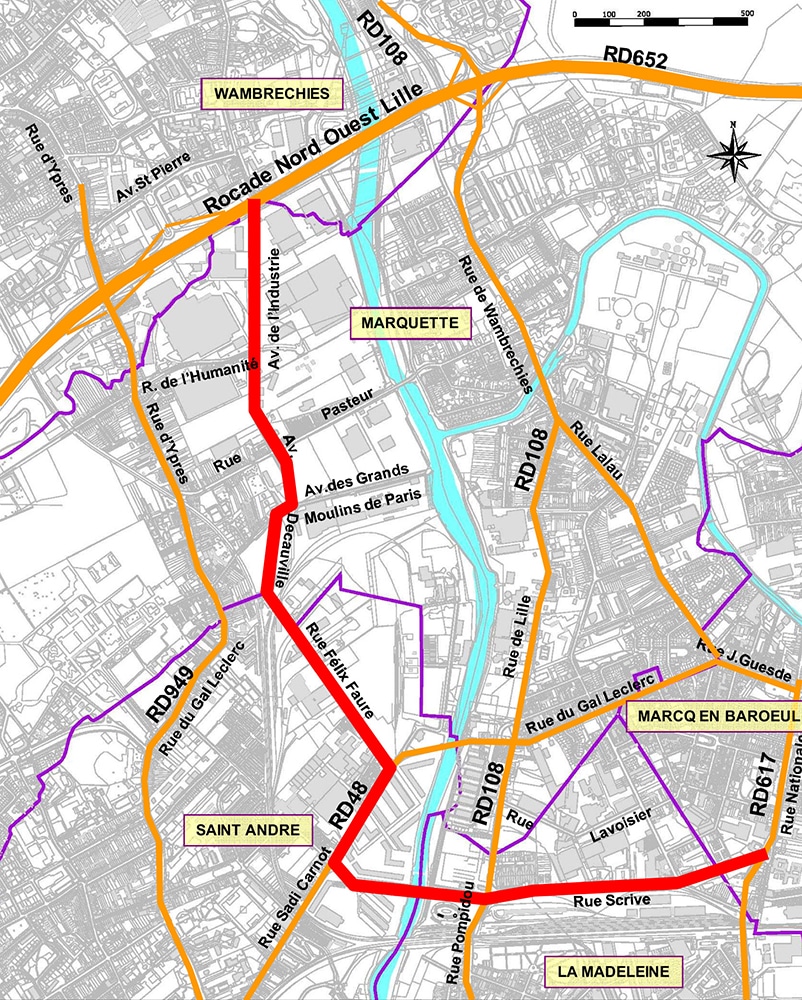

Le projet de Liaison Intercommunale Nord Ouest (LINO) a été initié dans les années 1970 comme un élément purement fonctionnel du système routier radio-concentrique rapide exclusivement basé sur l’automobile.

Après plusieurs décennies de mise en veille, cette étude a permis de faire évoluer substantiellement le projet et d’en préciser le programme et le parti d’aménagement. Au-delà du simple projet de voirie, la LINO devient un élément constitutif du « grand boulevard urbain Lillois » et la moitié de l’emprise disponible sera affectée à d’autres modes de déplacements : piétons, cyclistes, couloirs bus mais aussi à des aménagements paysagers.

La LINO est devenue un projet « pluridisciplinaire » et « transversal » et ne se pense plus comme une offre supplémentaire en concurrence avec les transports publics, mais comme un l’un des maillons d’un système de modes de déplacements complémentaires.

- LINO SUD est une route dans un écrin planté type parkway, avec deux séquences fortement bâties à Haubourdin et à Lomme.

- LINO NORD est un boulevard planté 2×1 voie avec stationnement et voie Bus à Haut Niveau de Service.

- LINO CENTRE est raccordée sur l’avenue de l’hippodrome pour améliorer son fonctionnement.

Une voie bus en rocade empreinte l’ensemble de l’itinéraire (en voie unique sur certains tronçons).

Principe d’aménagement en section courante

Photomontage

Plan de situation des LINO Nord, Centre et Sud

Le projet LINO a initialement été pensé comme un système routier radio-centrique rapide basé sur l’automobile. Après 40 ans de dormance, l’étude menée en 2005 par l’Atelier Peter / RR&A a permis de repenser le projet comme un élément constitutif du « grand boulevard urbain Lillois » en consacrant la moitié de son profil aux modes doux et au paysage.

Le projet de la LINO Nord avait pour objectif de transformer un tronçon stratégique de la LINO, longeant de d’importantes emprises industrielles vacantes.

La LINO Nord doit être considérée comme un espace public de près de 3500 mètres linéaires. Elle préfigure le renouvellement des quartiers le long de la Deûle par un traitement basé sur trois principes :

- Une répartition équilibrée des différents modes de déplacements : moitié de l’emprise réservée pour les transports motorisés, moitié pour les autres modes.

- Une armature spatiale et végétale permettant d’identifier la LINO comme une voie structurante.

- Un traitement environnemental innovant permettant d’intervenir sur les questions du bruit, de l’eau, de la température, du vent, de la lumière…

Pour prendre en compte les projets de développement urbain d’envergure entrevus sur les délaissés industriels qui longent en grande partie l’infrastructure, l’aménagement intègre une mesure conservatoire permettant son l’élargissement à 2×2 voies. Cette évolutivité du profil permettra à la LINO de s’adapter à densité urbaine forte sans opter pour un surdimensionnement immédiat.

Dans un souci de durabilité, le projet maximise la réutilisation de la voirie existante.

Route bordée d’une noue plantée qui structure, agrémente et récolte les eaux pluviales

État antérieur

Sur la base d’une série d’entretiens de concertation avec les acteurs-clés du contrat de pôle il s’agissait de :

- mettre à jour les éléments de programme propres à chaque partenaire, en tenant compte des enjeux et des opportunités liés au développement urbain des communes ;

- formuler des scénarios de spatialisation (2 à 3) des éléments de programme, en mettant en évidence, le cas échéant, les arbitrages à effectuer pour construire un projet cohérent qui ne soit pas uniquement la somme des contraintes propres à chaque partenaire ;

- mettre à jour le contrat de pôle sur la base du scénario retenu. Le rendu doit permettre d’établir un programme en vue du lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre. Pour ce faire, il s’agit de vérifier la faisabilité technique et géométrique du projet au niveau étude préliminaire (esquisse au 1/1.000) et de définir une enveloppe budgétaire pour sa réalisation

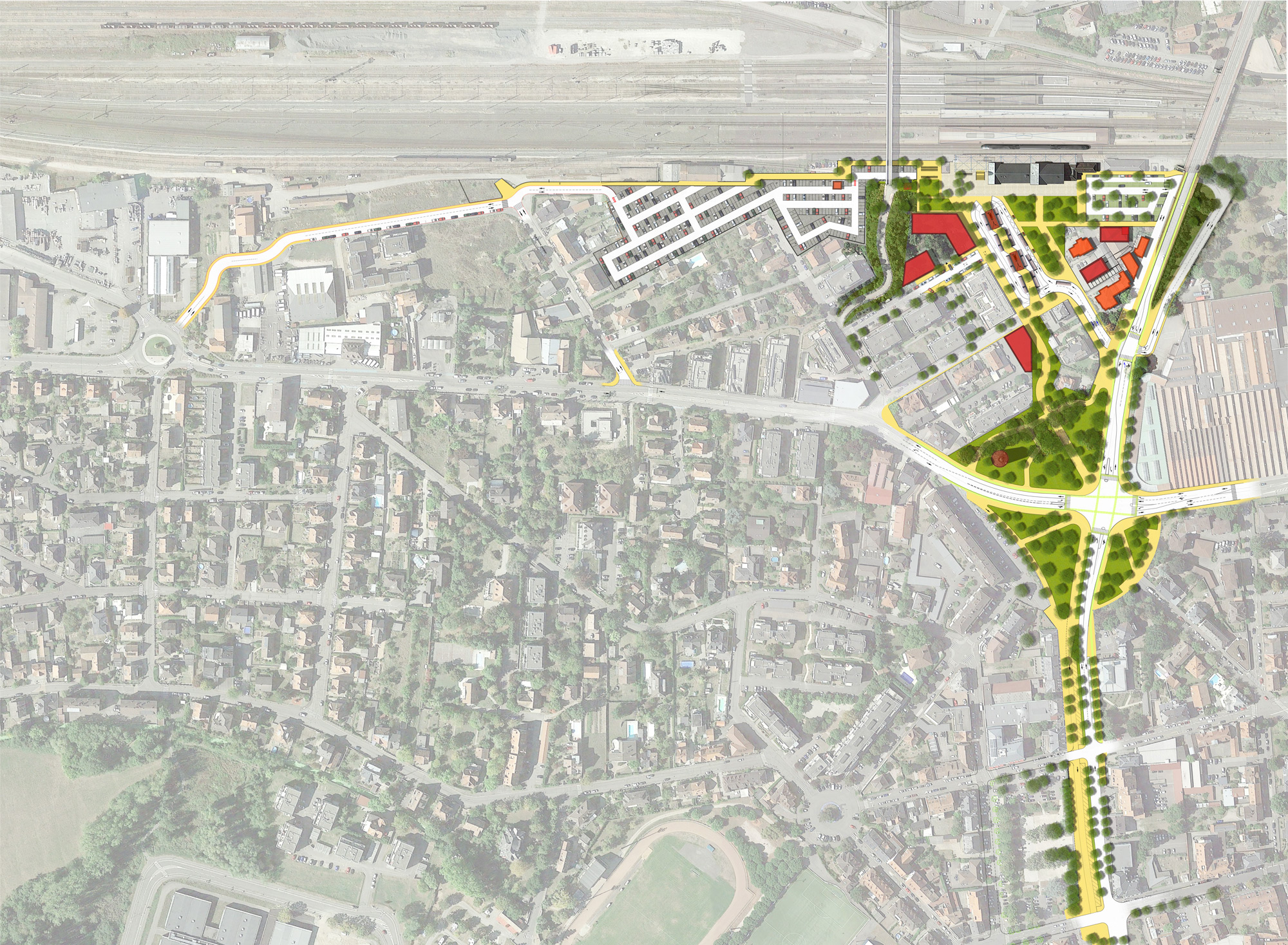

Plan masse du projet

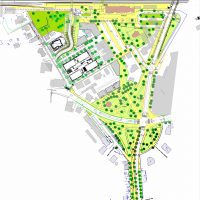

Le Rhin Supérieur (Bâle/Karlsruhe) fonctionne de plus en plus comme un territoire métropolisé dans lequel les gares sont des points d’entrée stratégiques. Pour que Sélestat y tienne son rang, sa gare et son environnement nécessite un lifting sérieux. L’étude de faisabilité en a élaboré les bases, l’étape à venir doit le consolider tout en y apportant quelques innovations qui transcendent le sujet.

L’accessibilité, les parkings

L’accès par une nouvelle voie depuis le Sud pour desservir une poche de parking payante déportée au delà de la passerelle est un point fort du projet. Si le parking lui-même peut être traité de manière extrêmement sobre, (il n’a pas vocation à rester parking indéfiniment) la conduite des piétons vers l’accès au quai doit être soignée par un passage couvert, par exemple éclairé la nuit, pour créer un lien fort et effacer le sentiment d’éloignement de celui-ci.

La taille et la vocation du parvis

La construction imminente de l’immeuble Boltz sur le bord Sud contribuera à le border et effacer le côté fuyant ou liquide de cet espace ; Le parvis lui-même a pour premier rôle d’être un maillon du parcours Gare/Centre Ville. Nous le voyons comme une place jardin qui, animée ou pas, est un espace agréable. Comme pour l’entrée Nord en cours de réalisation, Sélestat se dévoilera en traversant un parc ; parc qui se prolongera jusqu’au NEJE WAJ. Les 3 maisons qui obstruent l’axe Ville/Gare depuis plus de 150 ans seront englobées dans le traitement global.

La gare routière

Maillon essentiel dans le dispositif multimodal, elle semble un peu étriquée, entre le talus du passage supérieur et le parvis. En matière de transport public, il faut voir grand, même si dans un premier temps, l’espace pourrait convenir. Mas nous pensons qu’un dispositif perpendiculaire à la gare plus ouvert et extensible mérite d’être testé. Cela permettrait sans doute de donner un bord à la face Nord du parvis et contribuerait mieux à son animation. Juste une intuition, privilège de l’oeil neuf …

La fermeture de l’entreprise ALBANY

Cette actualité brûlante est bien entendu une nouvelle donne. Même si elle n’aura probablement pas de répercussion sur la première phase du projet gare, le potentiel de cette énorme parcelle doit être intégré dans une nouvelle réflexion qui mêle court, moyen et long terme. Elle ouvre une perspective de constitution d’un vrai quartier gare avec une masse critique permettant de le concevoir comme tel. Même si à court terme, cette mutation se traduit par des pertes d’emplois, cette réserve foncière permet d’envisager l’avenir de la gare de Sélestat avec une ambition visant à renforcer le rôle de la ville dans une métropole mulipolaire.

Le bâtiment de la Gare

Vaisseau amiral du quartier, de très bonne facture architecturale, mais totalement vidé de sa fonction de gare traditionnelle, il doit retrouver une fonction majeure dans le nouveau dispositif. Même si la ville n’en est ni le propriétaire, ni le gestionnaire, ce bâtiment ne peut rester à quai. Notre expérience de travail avec la SNCF nous permet d’envisager une réflexion collaborative pour lui redonner son rôle prédominant même avec une fonction autre, et d’autres investisseurs…

Le périmètre d’étude, étendu, avec sa gare routière est situé stratégiquement à l’entrée ouest du centre ville. Notre ambition est de faire de ce pôle d’échanges bien plus, un parc urbain digne d’une entrée de ville telle que Sélestat.

La gare aujourd’hui…

La gare aujourd’hui…

Demain, un aménagement structurant autour d’un parc

La libération de la contrainte du trafic de transit dans la traversée de la commune de Wintzenheim a offert une opportunité d’initier une véritable « Renaissance ». Le réaménagement de l’axe principal et ses dilatations en est le premier acte ; les mutations commerciales vont suivre, et de nombreux usages vont s’instaurer. Notre proposition vise à ouvrir ce chantier en changeant spectaculairement l’ambiance de ce parcours sans trop prédéterminer les usages futurs… Notre suggestion peut donc se résumer en 3 mots :

- PACIFIER la circulation restante

- ÉQUILIBRER les usages, entre les transports individuels et les autres usages

- EMBELLIR en créant un nouveau climat « villageois »

La mise en lumière des espaces

L’éclairage joue un rôle important dans notre proposition de maîtrise des ambiances. Plutôt que de tout démonter, nous proposons de travailler avec le matériel existant d’une part, en changeant les sources inadaptées ou simplement en le repeignant ; avec des luminaires neufs aux performances adéquates et pour traiter des lieux singuliers d’autre part.

La situation géographique particulière de la ville de Wintzenheim et l’omniprésence du paysage vallonné, nous invite à matérialiser le cycle du soleil par la mise en lumière.

Nous marquons les 3 sections avec 3 teintes de lumières blanches.

Du « blanc froid » matinal à l’Est, à la lumière dorée du couchant à l’Ouest, la lumière apportera une vraie diversité d’ambiances.

8 tableaux de lumière comme autant de repères dans la ville, de lieux de rencontre, de flânerie ou de contemplation – jardins publics, place des fêtes, place centrale et place de la république, porte basse, porte haute, parking rue de Verdun et rue du Hohlandsbourg, la chapelle – viennent ponctuellement rompre cette linéarité blanche singulière, en les baignant dans des couleurs pastelles douces et intimistes.

Les soubassements des façades des rues latérales de la vieille ville reçoivent quant à eux 3 points lumineux renvoyant aux 3 points de « l’ae cetera », incitant les passants à s’y aventurer également…

Un nouveau lieu de destination dans une ambiance apaisée

Des espaces publics polyvalents, sobres et authentiques

En fermant la place aux voitures le 10 février 2010, la municipalité a fait le plus dur : rendre ce lieu bordé de monuments exceptionnels agencés de manière très subtile, à la vie urbaine.

Pour transformer cet essai, nous nous appuyons sur les principales demandes qui ont émergées de la concertation : fabriquer de la convivialité, faciliter les animations, prendre son temps pour la contemplation. Nous pensons que cet espace n’a pas besoin de grand geste, la cinquième façade doit être entièrement au service des quatre autres ; dans un lieu aussi chargé historiquement, la retenue nous semble la seule attitude juste et la transformation doit se faire par petites touches.

Une touche spatiale : si l’état sanitaire des arbres condamne à les supprimer, mais il ne nous semble pas imaginable de rendre ce lieu entièrement minéral. Nous proposons de créer «un filtre visuel» entre la cathédrale et les autres monuments par dix arbres majestueux au feuillage très léger, installés en double rangée dans le sens de la plus grande longueur et dans le tiers supérieur de la place. Ce filtre permet une perception d’ensemble tout en installant un confort pour l’œil en évitant des confrontations visuelles trop violentes.

Une touche de confort : un sentiment de fraîcheur en été, une liberté de mouvement sans entrave, une impression de sécurité la nuit sont quelques paramètres auxquels nous portons une attention particulière. Nous avons réalisé une modélisation de l’ensoleillement de la place pour apporter de l’ombre au bon moment, nous soignons les assises pour apprécier ce lieu sous différents angles et avons veillé à ce que cette place puisse rester très polyvalente et accueillante pour toutes les expressions de la vie collective. Pendant les heures chaudes des journées estivales, un brouillard rafraîchissant émergera dans toute la partie centrale de la place… Il faut également repenser l’usage de nuit, composer une identité nocturne du lieu. Nous souhaitons, plus que d’en permettre l’usage, de donner à ressentir une atmosphère, à vivre un temps à part.

Une touche artistique : le sol, tout en gardant une grande neutralité est travaillé comme un tapis. Un rectangle de 90x36m détaché des rives par le pavé granit existant autour de la cathédrale, donne une touche singulière à ce lieu. Composé de dalles béton grenaillées de dimensions 50x50cm et perforées de 25 trou s coniques chacune, ce sol poreux, écologique pixellise la surface. Son motif est une interprétation d’un fragment de vitrail de la cathédrale. Ce travail très poussé des qualités du béton (résistance, teinte, aspect de surface, stabilité dans le temps…) sollicite une virtuosité, un savoir faire de ce matériau dans l’esprit des bâtisseurs de cathédrale.

Une touche écologique : ce matériau poreux laisse respirer le sol et passer les eaux de pluie. Déjà mise en œuvre à Strasbourg sur de petites surfaces autour des arbres, il doit donner une expression plastique originale d’un concept écologique en démontrant que le «durable» et le beau peuvent fabriquer cet aménagement de référence souhaité dans le programme.

Nous avons donc adopté une posture de traitement minimaliste : c’est l’art le plus difficile ; chaque détail compte double et la moindre erreur en matière de nivellement, de raccordement, d’assemblage peut être fatale ! Nous essayons d’être à la hauteur de ce défi en ce lieu hautement emblématique, en rapprochant deux effets contradictoires : rassurer et étonner.

Un traitement minimaliste

Évocation en pavé béton d’un vitrail de la Cathédrale Notre-Dame

Simplicité

La structure urbaine de Vence est tellement belle, tellement claire que l’aménagement des espaces publics doit entièrement et exclusivement être dédié à la mise en valeur de ce patrimoine. Les espaces publics de Vence sont soit « suraménagés », soit « sous-aménagés » et envahis par l’automobile.

Nous avons privilégié la justesse, l’évidence, l’impression que cela a toujours été comme ça, au détriment des effets à la mode.

Authenticité

Les espaces à traiter sont des lieux de vie devant s’accommoder d’espaces réduits forcément polyvalents ; l’influence des saisons, les animations événementielles, le climat, le poids de la tradition, le besoin de se faire voir sont autant d’éléments qui doivent guider l’aménagement.

Sobriété

La sobriété est déclinée dans tous les domaines : les matériaux du sol, l’éclairage, le mobilier, les installations festives…. et ouvre grand le champ des possibles.

Photomontage depuis le belvédère

Plan masse

Profil en travers sur la place et le grand jardin

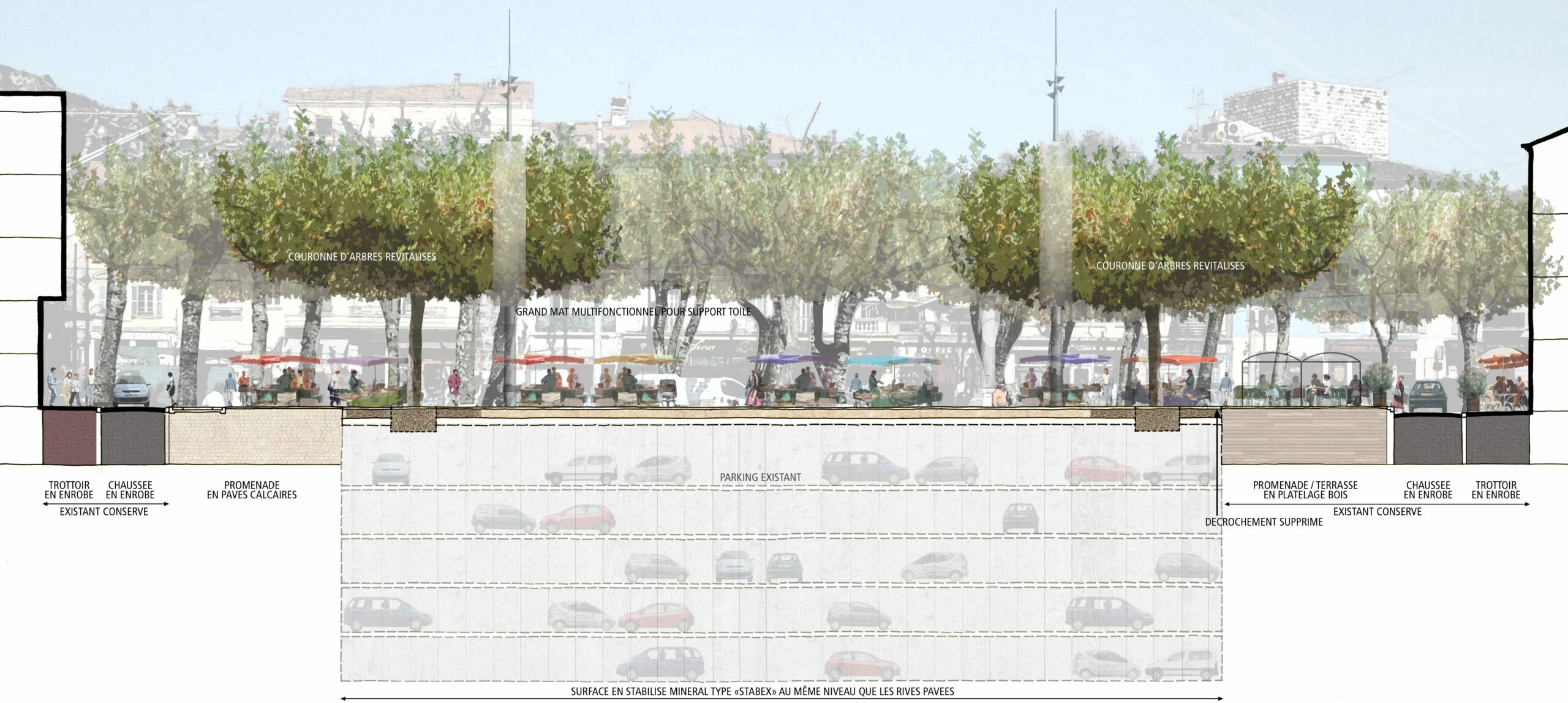

Transformer la place Gambetta en un espace public significatif de ce début du XXIème siècle est un beau challenge car ce lieu aux multiples facettes nécessitait de croiser trois paramètres :

- L’histoire : depuis la destruction des remparts pour créer la ceinture des cours, ce lieu a subi maintes transformations pour d’adapter à son époque, hormis les façades, héritage stable et immuable. Cette architecture significative du XVIIIème siècle doit retrouver son véritable rôle structurel de la place en la rendant plus présente.

- L’environnemental (ou la préséance du vivant) : la fraîcheur, l’hydraulique, la biodiversité, la résilience, sont quelques paramètres qui émergent dans les visions de la ville durable ; ils sont condensés dans ce projet avec la redéfinition du rôle et de la forme du jardin.

- La mobilité : les transports ont fait les heures de gloire de cette place mais sont aussi une des principales sources de problèmes avec la ronde infernale des autos et des bus autour du jardin. Un rééquilibrage est donc nécessaire.

The « leaf » ne choisit pas, ne priorise pas l’un des trois domaines. Il les traite simultanément en modulant la forme et les fonctions avec les marges de liberté offertes par le programme :

- Le patrimoine est remis à sa juste place en redonnant le rôle essentiel aux bords à travers des perspectives inédites, à travers les masses végétales disposées de telle manière à redonner aux façades leur rôle imminent.

- Le jardin est réinterprété et adapté aux nouveaux modes de vie des citoyens : ouvert, polyvalent, décontracté. L’eau pluviale, la palette végétale, le traitement légèrement en creux façonnent le « vert » sans le figer dans une scénographie statique.

- La mobilité, tous modes confondus, est réinterprétée en conservant de la place son statut de lieu de passage, d’échange en applicant le concept de la fluidité lente mis en évidence dans le grenelle des mobilités.

Un jardin décontracté adaptable aux nouveaux usages

Deux courbes dessinent une feuille : the leaf

La lanterne / le jardin et les façades illuminent la place… Pas de mobilier d’éclairage sur les parties minérales

Photomontage place de la mairie

« Les Quais » représentent une part importante du patrimoine strasbourgeois confisqué par une occupation de l’espace public par l’automobile. Le pari du projet est que cette situation n’est pas inéluctable et ainsi cette reconquête permet de développer simultanément 3 thèmes :

- Les retrouvailles avec l’eau de l’Ill, racine essentielle de l’identité strasbourgeoise.

- Un lieu de flânerie sur le quai haut avec la création de nouveaux points de vue sur le patrimoine.

- Un lieu d’usages nouveaux dans la philosophie d’une zone de rencontre.

C’est la combinaison de ces 3 paramètres qui a permis de créer un projet dont le principe est de garder une grande sobriété dans le traitement et une vraie polyvalence dans les usages.

Les rapports à l’eau

Sur les quais bas, comme il n’est pas possible de créer un cheminement continu – à l’instar du quai rive gauche – le rapport à l’eau est travaillé suivant plusieurs dispositifs en utilisant au maximum les éléments préexistants :

- Un ponton flottant de 120m de long est installé en lieu et place du porte à faux sur la partie Ouest du quai

- 6 petites plate-formes suspendues sont réparties le long du quai des Bateliers, offrant des accès ponctuels au dessus de l’eau.

Parfois ponctuel, parfois linéaire, le rapport à l’eau est donc développé en de multiples facettes.

La rue

Le principe de la zone de rencontre est de permettre une cohabitation apaisée de tous les usagers. Cela nécessite d’être particulièrement vigilant au nouveau rapport de force qui doit s’installer entre les véhicules, les modes doux et les nouvelles activités…

L’espace public est restitué sous forme d’un plateau continu, ce qui d’emblée créé une sensation de largeur, de générosité complètement occultée aujourd’hui.

Une plinthe d’environ 1m redonne une assise aux superbes bâtiments très hétérogènes.

Il y a 3 revêtements de sol majeurs : la plinthe traitée avec les pavés granit de récupération, aujourd’hui posés le long des garde-corps. Le reste de la surface est revêtu de pavés béton gris avec un traitement de surface en pierre reconstituée. La zone 30 du quai des Pêcheurs jusqu’à la rue de Zurich est traitée en enrobé.

Des massifs d’arbres plantés en bosquets permettent de casser la perspective au niveau des ponts ou des dilatations de l’espace.

Des usages nouveaux

La principale difficulté d’une zone de rencontre est de créer un aménagement souple, capable de s’adapter aux nouveaux usages qui vont se manifester au fur et à mesure que le nouvel espace public s’impose comme un haut lieu du « Strasbourg qui bouge ». Pour réaliser un espace souple et polyvalent, nous distinguons différentes émergence :

- Les éléments fixes : arbres, bornes et quelques luminaires sur mât l’essentiel étant en accroche façade

- Les éléments déplaçables puisés dans un « kit » pour tester des dispositifs (jour de marché par ex.)

- Les éléments saisonniers : terrasses, jeux, installations pour les animations de Noël…

- Les facilitateurs bornes encastrables, kiosque,…

Perspective depuis le pont du Corbeau

Vue du quai des Bateliers

Perspective Place Saint-Guillaume

Vue du belvédère quai des Bateliers

Construire la pente

Le premier principe constructif du projet consiste à utiliser la pente forte du terrain naturel pour offrir à l’ensemble des habitants une vue dégagée sur le grand paysage. La construction en escalier permet de coller au plus près au terrain naturel et éviter les terrassements pouvant déstabiliser le terrain.

Cette construction sur le mode des « restanques augmentées » implique des logements, pour l’essentiel, mono-orientés vers l’Est ; des prises de lumière complémentaires sont néanmoins possibles par le toit et les façades latérales pour ceux qui donnent sur les venelles. Le travail des architectes d’opération sera très important pour apporter de la diversité et de la surprise (en utilisant les duplex, les fentes de lumière, etc…). Le toit végétalisé des rangées supérieures permettra d’installer de longues travées de panneaux solaires

La desserte

La route d’accès utilise au maximum la voirie existante. Elle n’est pas traversante pour éviter tout appel de trafic de transit à travers le quartier.

Les parkings, un par secteur, sont installés dans la partie basse ou haute du terrain dans 2 ouvrages semi enterrés. Ce regroupement permet de rationaliser les ouvrages, d’en diminuer le coût et d’éviter la création d’une voirie traditionnelle dans la zone habitée.

Des ascenseurs inclinés permettront de desservir les différentes rangées de logements. Bien qu’étant partiellement à l’air libre, ils font partie intégrante de la construction. Le raccordement aux différents niveaux des appartements sera une des difficultés compte-tenu de leurs contraintes de pente et de profil en long. Chaque barrette est néanmoins accessible pour les pompiers, les livraisons lourdes via la piste carrossable.

Les cheminements piétons Est-Ouest sont favorisés par une multitude de passages entre les différentes constructions et un réseau de cheminements complémentaires uniquement mode doux Nord-Sud irriguent le site dans son ensemble, d’une rive à l’autre du vallon principal. Le nouveau quartier est relié au vieux village par le chemin de Provence. Déporté vers l’opération, il permet la réalisation de quais bus adossés à une place d’accueil haute rive gauche, avec son pendant rive droite au bas de l’opération.

L’espace public

Le projet dégage entre les travées des espaces de transition qui s’ouvrent sur les coulées vertes des vallons. Le concept consiste à lier ces espaces naturels entre eux par un traitement alliant une bande de desserte minéralisée, une dépression pour collecter et infiltrer les eaux pluviales et des restanques permettant de rattraper le niveau.

Le projet est construit autour de 5 principes :

LA FORME URBAINE : comme beaucoup de cités construites dans les années 60, sa morphologie est largement inspirée des concepts du mouvement moderne et n’est pas sans qualité. On peut regretter qu’elle tire si peu avantage de ce site exceptionnel, mais sa composition assez aérée laisse une grande liberté d’expression aux espaces publics. Nous en avons profité pour créer une figure jouant avec la facture monumentale et monolithique des bâtiments.

LA DISSYMÉTRIE : entre les rives Nord et Sud, les affectations des rez-de-chaussée est une particularité que nous avons décidé de souligner en positionnant les animations (marché, pôle d’échanges, activités ludiques…) côté commerce. Cette dissymétrie fonctionnelle s’inscrit néanmoins dans un traitement global visant à conserver l’unité de l’espace.

LES PERSPECTIVES : nous avons tenté en vain d’ancrer cet espace dans le grand paysage, pour finalement aboutir à une figure calme, centrée sur elle-même plutôt qu’un arrimage lointain peu crédible. Cette figure se compose d’un sol strié par des bandes de 5 mètres comme un tissu dans lequel sont piqués toutes sortes d’émergences verticales (arbres, luminaires, mobilier…) amenant diversité et singularité.

LA POLYVALENCE DU LIEU : le plus grand danger pour les espaces réaménagés est de les surcharger en y imprimant fortement les usages connus. Ces aménagements «surdessinés» sont souvent des obstacles à l’organisation de nouvelles activités. En profitant des facilités (dimension de l’espace, accessibilité,…) nous avons veillé à ce que non seulement les différentes fonctions connues de pôle de correspondance, stationnement, marché… puissent fonctionner de manière concomitante, et que l’aménagement par sa modularité puisse suggérer d’autres événements. Nous pensons en particulier aux activités culturelles et sportives.

LA SINGULARITÉ : une place de 420 mètres de long sur 55 mètres de large est en soi déjà un événement. Nous avons pris le parti de la détacher par son expression formelle de toute référence similaire. La place d’Annecy, grand plateau planté doit compenser sa position un peu à l’écart par une très forte attractivité de son traitement dans le respect scrupuleux des contraintes énumérées dans le programme d’aménagement.

Pôle de correspondance des bus

Le marché hebdomadaire

Une nouvelle esplanade

Aujourd’hui on entre au centre de Sigolsheim depuis l’Est sans s’en apercevoir. Notre regard est attiré par Kaysersberg sur flanc de collines sous-vosgiennes, bien au-delà de la route des Vins. Rien n’est fait pour nous inciter à nous arrêter. Les actions engagées par la commune sur son patrimoine bâti, afin de dynamiser son centre, sont les prémices d’une nouvelle identité. Elles doivent s’accompagner d’un aménagement urbain à la hauteur.

Pour ce faire, notre première intervention, forte, vise à captiver le visiteur en dévoyant la route des Vins devant le lavoir. Le trafic de transit mû par la rapidité sera dissuadé ; on ralentira ; on s’interrogera sur cette inflexion et on finira par s’arrêter… pour voir.

Les deux sens de circulation seront séparés par une banquette enherbée sous les majestueux tilleuls préexistants. La nouvelle voirie au Sud est aussi l’occasion de créer un large trottoir, véritable promenade bucolique au bord de l’eau, de bout en bout de la rue. Son point d’orgue est le lavoir auquel on aura donné une seconde vie comme buvette, propice à une halte gourmande, en lien avec la future aire de pique-nique.

L’inflexion de la chaussée permet également de raccrocher la rue de la Première Armée à ce dispositif : en améliorant la lisibilité du carrefour ; en offrant un parvis généreux libéré de tous véhicules, aux commerces de bouche ; en plantant de vrais arbres d’alignement sur la rive Ouest de la rue jusqu’à celle du Vallon.